Avant de raconter la magnifique rencontre organisée par le groupe du Comité de la Jupe de Saintes-La Rochelle, à l’Abbaye bénédictine Sainte Marie de Maumont, voici en avant-première, le texte de la première conférence/travail de ce long et riche week-end.

Cette étude se situe dans le cadre du thème global : Oser un corps libéré. Elle sera suivie de plusieurs autres contributions durant la journée de samedi : une intervention d’Anne Soupa, et une de Frédérique Zahnd. Le dimanche offrira une conférence de la théologienne et psychothérapeute Nicole Jeammet, puis celle de la sœur bénédictine qui nous accueille, sœur Thérèse, autour de la règle de Saint-Benoît, de l’histoire de Sainte Scholastique et d’une ouverture sur l’importante approche de la notion de chasteté. La journée de dimanche se terminera par une invitation de Sylvaine à lire le roman Pleine et douce de Camille Froidevaux-Metterie, après une brève approche de l’essai que le roman illustre : Un corps à soi.

Cette étude se situe dans le cadre du thème global : Oser un corps libéré. Elle sera suivie de plusieurs autres contributions durant la journée de samedi : une intervention d’Anne Soupa, et une de Frédérique Zahnd. Le dimanche offrira une conférence de la théologienne et psychothérapeute Nicole Jeammet, puis celle de la sœur bénédictine qui nous accueille, sœur Thérèse, autour de la règle de Saint-Benoît, de l’histoire de Sainte Scholastique et d’une ouverture sur l’importante approche de la notion de chasteté. La journée de dimanche se terminera par une invitation de Sylvaine à lire le roman Pleine et douce de Camille Froidevaux-Metterie, après une brève approche de l’essai que le roman illustre : Un corps à soi.

Tous ces moments de travail et de réflexion auront été rythmés, non seulement par les temps de prière et de célébration de l’Abbaye, mais également par des ateliers conduits pour les uns par Françoise Thérizols, musico-thérapeute et psycho-sociologue, et pour les autres, par Esther Génicot thérapeute psycho-corporelle.

Nous reviendrons sur toutes ces interventions passionnantes et sur l’ambiance extraordinaire de ces journées, dans un prochain article.

Voici simplement pour commencer le texte de la contribution proposée par Sylvaine Landrivon le samedi matin.

Le corps des femmes, le saint et le sacré. Et si tout commençait par la peur ?

Dans cette étude sur la façon dont la Bible prend en compte le corps des femmes, et la manière dont le saint et le sacré sont impliqués dans ce regard, nous allons mesurer la part que peut prendre la peur du féminin dans le désir masculin de contrôler leurs compagnes. Les conséquences de ce qui peut s’apparenter à de la peur qu’elle soit objectivée par le fait de voir les femmes transmettre la vie, ou fantasmée dans une espèce de méfiance face à une différence qui leur paraît mystérieuse, vont se traduire par la mise en place de lois susceptibles d’encadrer ces partenaires trop dérangeantes, et mieux tenir à distance leur exorbitant pouvoir de procréation. Ce n’est que lorsqu’elles seront vieilles et devenues biologiquement plus semblables à eux, que les hommes tolèreront voire exploiteront une présence féminine avec moins de crainte. D’où « l’âge canonique » requis pour les assistantes de prêtres (id est « ménopausées » donc sans risque lié à la sexualité mais avec les avantages d’une compagne reçue comme une « aide » -terme piégé dont nous reparlerons-).

Dans cette étude sur la façon dont la Bible prend en compte le corps des femmes, et la manière dont le saint et le sacré sont impliqués dans ce regard, nous allons mesurer la part que peut prendre la peur du féminin dans le désir masculin de contrôler leurs compagnes. Les conséquences de ce qui peut s’apparenter à de la peur qu’elle soit objectivée par le fait de voir les femmes transmettre la vie, ou fantasmée dans une espèce de méfiance face à une différence qui leur paraît mystérieuse, vont se traduire par la mise en place de lois susceptibles d’encadrer ces partenaires trop dérangeantes, et mieux tenir à distance leur exorbitant pouvoir de procréation. Ce n’est que lorsqu’elles seront vieilles et devenues biologiquement plus semblables à eux, que les hommes tolèreront voire exploiteront une présence féminine avec moins de crainte. D’où « l’âge canonique » requis pour les assistantes de prêtres (id est « ménopausées » donc sans risque lié à la sexualité mais avec les avantages d’une compagne reçue comme une « aide » -terme piégé dont nous reparlerons-).

Or, nous allons voir que dès les premiers livres de la Bible, le texte tente de contenir cette volonté de discrimination ; mais au lieu de l’enseigner, l’exégèse patriarcale a instrumentalisé les versets, et toujours au détriment des femmes, les a expliqués à contre sens. Se produiront ensuite diverses formes de dévalorisations qui vont se décliner par exemple dans de dangereuses métaphores conjugales où Dieu est identifié à l’époux bienveillant, les femmes tenant le rôle d’infidèles. Un rapport de dominant à dominé, va s’installer et perdurer, la soumission des femmes reposant sur une « infériorité » actée par les systèmes anthropo-théologiques hérités d’Aristote. On verra comment une interprétation tronquée de Genèse 3,16 prétend justifier cette inégalité.

Dès lors, la discrimination étant posée comme axiome, elle sera inscrite dans des lois d’impureté qui excluront les femmes de toutes les charges et responsabilités, en dehors de la sphère privée. Un tel travail de sape du féminin aboutira, -notamment dans les religions monothéistes-, à la mise en place d’un concept de sacralité exclusivement réservé aux hommes et qui servira de socle à leur pouvoir. Or tout le Nouveau Testament vient dénoncer cette construction sacrale. Car lu sans les biais patriarcaux qui nous ont formatés durant des siècles, il devient clair que l’Évangile reformule l’impératif de non discrimination, et rejette l’idée cléricale de sacralité pour lui préférer celle de sainteté.

L’important dans cette recherche, sera de souligner et illustrer le caractère totalement infondé, à la fois du dénigrement des femmes (que la Bible dénonce et que Jésus a contesté dans tout son enseignement), et de la confiscation des lois de sacralité par les grands prêtres, ostracisme jamais aboli et qui s’enrichit encore aujourd’hui de nouvelles règles de discrimination (comme par exemple la mise à l’écart des jeunes filles dans des postes de « servantes d’assemblée »).

Dans ce but, il importe de mettre en évidence -pour le garder toujours à l’esprit- que Jésus a contesté le bienfondé de ces lois discriminantes : à la fois sur le plan spirituel car il demande l’exercice de la sainteté non de la sacralité, et sur le plan de la pertinence anthropologique car il est venu rompre toute hiérarchie en nous instituant toutes et tous, ses sœurs et frères, invités à cheminer ensemble vers le seul Père qui est aux cieux, sans se soucier du genre ou du sexe des unes ou des autres.

*****

En relisant aujourd’hui l’Évangile, nous constatons que près de 2000 ans de magistère masculin ont très curieusement occulté ce choix du Christ de ne jamais discriminer les femmes et, au contraire de les associe aux moments les plus importants de son enseignement. Or si Jésus a dû remettre ainsi les femmes au cœur de l’alliance, telle qu’elle est exposée dans les tout premiers versets de la Bible, c’est qu’elles en avaient déjà été chassées par une domination masculine dont les causes sont peut-être à trouver dans une réaction primordiale de peur.

D’où ma question : et si tout commençait par la peur ?

Bien que parfois contesté sur certains aspects, les ethnologues ont mis en évidence le poids d’un féminin sacré lié à la fertilité, c’est-à-dire à la capacité de donner la vie, celle de la terre, comme celle des femmes, dans un monde où le processus de la procréation n’est pas connu. Il ne se trouve pas de culture sans vénération d’une « déesse-mère », d’une « mère primordiale ». Nous en retrouvons la trace dès la période néolithique, sur presque tous les continents aussi bien en Europe que près du lac Baïkal, en Asie ou en Inde… Des statuettes, la plupart du temps nues et les jambes ouvertes, parfois pressant leurs seins, indiquent leur pouvoir de donner la vie, et le rôle nourricier des femmes. « Mère des vivants » sera le nom de la première femme de la Bible. Dans d’autres civilisations, des déesses comme Isis, Cybèle, sont présentes et fortes au sein d’un Panthéon qui est devenu mixte, au fur et à mesure du développement des civilisations. Mais dans le Moyen-Orient cher aux Hébreux, la déesse Asherah n’est pas absente, contre laquelle il va falloir batailler.

Ces déesses que l’ont retrouve alors à côté de dieux mâles semblent avoir signé la fin des cultures « matrilocales » comme les nomme Marija Gimbutas dans Le langage de la déesse[1], peut-être grâce à l’usage nécessaire de la force physique dans un contexte de sédentarisation où il importe de cultiver la terre et de protéger les lieux de vie. Ce partenaire de la « déesse-mère » qui est soit son conjoint, soit son frère, va la détrôner peu à peu, et le patriarcat va imposer partout sa domination. Mais une sorte de manque sous la forme d’attrait/inquiétude, fait persister la recherche d’une protection féminine dont les humains peinent à se débarrasser.

Pour mémoire, le prophète Jérémie, en exil à Babylone, reproche aux Hébreux de vénérer encore Asherah, représentée par des statuettes de femme aux seins nus. Pour leur défense, les Hébreux lui rétorquent qu’Asherah est généreuse et les protège de la famine. Lisons Jr 44, 16-19 : “En ce qui concerne la parole que tu nous as adressée au nom de YHWH, nous ne voulons pas t’écouter ; mais nous continuerons à faire tout ce que nous avons promis : offrir de l’encens à la Reine du Ciel et lui verser des libations, comme nous le faisions, nous et nos pères, nos rois et nos princes, dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem , alors nous avions du pain à satiété, nous étions heureux et nous ne voyions point de malheur. Mais depuis que nous avons cessé d’offrir de l’encens à la Reine du Ciel et de lui verser des libations, nous avons manqué de tout et avons péri par l’épée et la famine. D’ailleurs, quand nous offrons de l’encens à la Reine du Ciel et lui versons des libations, est-ce à l’insu de nos maris que nous lui faisons des gâteaux qui la représentent et lui versons des libations ?”

Pour mémoire, le prophète Jérémie, en exil à Babylone, reproche aux Hébreux de vénérer encore Asherah, représentée par des statuettes de femme aux seins nus. Pour leur défense, les Hébreux lui rétorquent qu’Asherah est généreuse et les protège de la famine. Lisons Jr 44, 16-19 : “En ce qui concerne la parole que tu nous as adressée au nom de YHWH, nous ne voulons pas t’écouter ; mais nous continuerons à faire tout ce que nous avons promis : offrir de l’encens à la Reine du Ciel et lui verser des libations, comme nous le faisions, nous et nos pères, nos rois et nos princes, dans les villes de Juda et les rues de Jérusalem , alors nous avions du pain à satiété, nous étions heureux et nous ne voyions point de malheur. Mais depuis que nous avons cessé d’offrir de l’encens à la Reine du Ciel et de lui verser des libations, nous avons manqué de tout et avons péri par l’épée et la famine. D’ailleurs, quand nous offrons de l’encens à la Reine du Ciel et lui versons des libations, est-ce à l’insu de nos maris que nous lui faisons des gâteaux qui la représentent et lui versons des libations ?”

Arrêtons-nous sur la dénomination de la déesse Asherah dans cet extrait du livre de Jérémie. Elle est nommée « reine du Ciel ». Ce titre dangereux que le prophète dénonce parce qu’il concurrence la foi au seul vrai Dieu, n’est pas sans rappeler les élans mariolatriques du XIXe et du début du XXe siècle. Une encyclique de Pie XII porte même ce titre : Ad caeli reginam. Or ce besoin de se référer à une mère protectrice, idéalisée, n’en finit pas de hanter les clercs et se diffuse encore dans leur enseignement. Et s’il fallait le rappeler, à la suite de Jérémie, nous croyons en un seul Dieu, unique médiateur. Le § 62 de la constitution Lumen gentium nous rappelle qu’: « Aucune créature en effet ne peut jamais être mise sur le même pied que le Verbe incarné et rédempteur. » Il n’y a donc pas plus de reine du Ciel que de tentatrice démoniaque ; il y a des femmes créées en « vis-à-vis » des hommes, les uns et les autres issus d’un même humain « le glébeux ha adam », toutes et tous également « image de Dieu » aussi bien Eve que Marie qui, en tant que fille d’Israël, est humaine, et qui par sa maternité, donne au Christ la possibilité d’être totalement humain, lui qui est également totalement Dieu.

Nous devinons donc, dès le commencement de l’histoire biblique, que le souci d’une totale égalité dans l’altérité, prôné par les premiers récits de la Genèse ne sera pas d’une réalisation aisée. Pourquoi donc ? Peut-être -si on en croit les sciences humaines-, parce qu’intervient dans l’expérience, un élément plus fort que la raison, que je vais nommer : La peur du féminin.

Dans le courant des jours, l’homme (au sens masculin du terme) naît d’un autre genre que le sien : il vient du corps d’une femme, alors que les femmes naissent d’un « même » qu’elles. Cette altérité biologique, d’abord consciente chez la mère, puis de plus en plus évidente chez son fils, crée un tissu de relations différent de celui qui se noue entre mère et fille. Sans développer ici, rappelons brièvement ce qu’en dit Erich Neumann dans La peur du féminin. Il explique justement qu’une petite fille n’a pas à affronter le rapport à l’altérité que rencontre le garçon. « Cela signifie que la femme peut demeurer dans la relation originelle, s’y développer et se connaître elle-même sans avoir à quitter le cercle maternel de l’Ouroboros[2] et de la Grande-Mère[3] ».  Selon ce schéma, tout nouveau-né devrait quitter la phase matriarcale vers un an mais, pour le garçon, « l’archétype de la phase à dépasser apparaît sous les traits d’une « mère terrible »[4] ». « Ce modèle devient le symbole du lien qui retient et entrave, constituant ainsi la part féminine négative » (p.20).

Selon ce schéma, tout nouveau-né devrait quitter la phase matriarcale vers un an mais, pour le garçon, « l’archétype de la phase à dépasser apparaît sous les traits d’une « mère terrible »[4] ». « Ce modèle devient le symbole du lien qui retient et entrave, constituant ainsi la part féminine négative » (p.20).

« Cette opposition entre le moi masculin héroïque et le féminin terrible est renforcée dit l’auteur, du fait que le féminin de la relation originelle est associé aux symboles du berceau originel, du paradis et de la réelle unité première.[5] ». Mais en même temps, l’élément matriarcal archaïque est ce qui se situe en bas et doit être surmonté ; il est l’abîme et le chaos. L’humanité associe tous ces symboles au « féminin terrible », au « dragon féminin de l’abîme » qui engloutit. » La mère-dragon sera celle qui attaque, voire qui castre.

Le développement normal du moi masculin implique donc de séparer le féminin et le maternel. Selon l’auteur « l’anima est pour le masculin, cet aspect, lié au féminin, qui incite à tenter l’aventure, à conquérir des territoires inconnus ». Il faut donc libérer cette anima dans son « pouvoir transformateur », ce qui suppose un combat contre le dragon » car « il n’y a pas d’évolution du masculin sans affrontement de la menace imprévisible liée à la transformation[6] ».

Dans le patriarcat, explique l’auteur, cela signifie que l’inconscient, la pulsion, le sexe, sont associés à l’aspect négatif que représente le féminin. Nous en voyons les déclinaisons dans la façon dont les clercs tiennent à distance ces différents aspects de leur psychisme. Ainsi, dit Neumann (qui ne s’intéresse pas du tout aux clercs), « Le masculin, d’une part, est prêt à dénoncer le féminin comme un élément qui le retient dans le terrestre, et d’autre part, à l’accuser de mettre en danger la stabilité de son existence, puisqu’elle le trouble et le séduit[7] ».

C’est donc la peur qui lui fait refuser le contact avec un féminin d’égale valeur, susceptible de le transformer. « La dépréciation du féminin par le patriarcat empêche le masculin de percevoir le féminin comme un Toi différent mais de même valeur, et de se confronter à lui.[8] » En conséquence, écrit Neumann, « cette arrogance de l’homme patriarcal vis-à-vis du féminin le rend incapable d’une authentique rencontre, non seulement avec une femme réelle, mais aussi avec le féminin qu’il porte en lui.[9] »

De tout cela, on peut déduire que les petites filles en devenant femmes possèdent le plus souvent les outils psychiques pour échapper à une représentation négative, mais que les garçons n’ont pas toujours cette possibilité, ce qui explique peut-être à la fois le mystère et la méfiance dont certains entourent les femmes jusqu’à créer des supports féminins mythiques, où les déesses sont tantôt protectrices -peut-être pour se réfugier en elles de la peur qu’elles inspirent-, et tantôt dangereuses,  souvent alors détentrices de pouvoir de sorcellerie (Médée dans la mythologie, tant de femmes dans le christianisme…)

souvent alors détentrices de pouvoir de sorcellerie (Médée dans la mythologie, tant de femmes dans le christianisme…)

En outre, la peur des hommes vis-à-vis des femmes pourrait venir de leurs différences corporelles. De nombreuses illustrations indiquent que les hommes se représentent le vagin comme un gouffre humide et sombre qui absorbe leur semence, autrement dit leur force vitale. Les femmes seraient donc au mieux un vase qui aspire à être rempli. Les déclinaisons de cette schématisation meublent des bibliothèques entières dans les rubriques des contes et de la psychanalyse. Elles apparaissaient déjà dans les sculptures antiques. Mais elles ont des répercussions inattendues dans l’expression du rejet de la sexualité.

Nous avons vu que la figure de Marie, la mère de Jésus, telle qu’elle est portée par l’institution n’échappe à ces schémas ambivalents qu’en les renversant, elle qui a été instituée en paradigme de l’intercession protectrice, totalement déconnectée de toute sexualité. Malgré sa maternité, elle est vénérée comme vierge éternellement pure ; cette distance entre réalisme et mystique permet de fuir toute connotation sexuelle pour mieux magnifier la mère de Dieu en la “décorporant”. Mais dans cette recomposition de la figure mariale, surprenante dans une logique de l’Incarnation, nous accédons là à une représentation très éloignée du peu qu’en dit l’Évangile.

D’autre part, la peur pourrait venir de la capacité de procréer qui s’apparenterait à celle de communiquer avec le Créateur. Face aux femmes qui détiennent ce pouvoir redoutable, les hommes ont besoin de moyens d’inverser le rapport de force. Et au lieu de la relation harmonieuse et égalitaire à découvrir dans les chapitres 1 et 2 de la Genèse, quand ils sont correctement interprétés, les chapitres 3 et 4 de ce livre vont devoir rééquilibrer le lien mis à mal par diverses erreurs, et mettre en garde les intervenants contre les dérives que la succession d’incompréhension va engendrer.

Avant d’aller plus loin, je voudrais rappeler ce qui semblera une évidence pour beaucoup : nous analysons des récits qui, pour inspirés qu’ils soient, appartiennent à la catégorie littéraire des mythes. Ces mythes des origines que constituent la Genèse nous renvoient donc toujours à une dimension symbolique ; en aucun cas à des faits historiques. Il convient donc de ne pas se tromper de registre et de bien souligner la direction des interprétations suggérées.

Ainsi, la bénédiction accordée à Eve dans le don qui lui est fait de mettre au monde des enfants, (car il s’agit bien d’une bénédiction avec les 3 valeurs que sont la fécondité, la victoire et la richesse qui caractérisent toute bénédiction), cette bénédiction s’accompagne du surprenant « contrôle » que son conjoint exercera sur elle. « il dominera sur toi » prévient étonnamment la sentence biblique. Le texte pointe un écueil qui ne se fait pas attendre.

Dès le premier verset de Genèse 4, nous lisons : « L’homme connut Eve, sa femme ; elle conçut et enfanta Caïn ». Aussitôt Eve dit en parlant de ce premier fils « j’ai acquis (qâniti) un homme de par YHWH ». Elle a aussitôt oublié le géniteur humain. Or il est beaucoup trop tôt pour un tel accomplissement susceptible de réparer la faute : il faudra attendre Marie, la mère de Jésus, pour qu’une femme conçoive un fils sans paternité humaine, qui viendra racheter l’humanité de cette outrecuidance initiale, d’avoir voulu être « comme Dieu ». Mais pour nous qui connaissons la « suite », le texte de ce chapitre 3 de la Genèse oriente déjà vers un horizon de réconciliation. En survolant l’histoire, nous voyons que c’est par Caïn, le fils qu’Eve affirme avoir « acquis de par Dieu » que la mort est entrée de manière effective dans l’histoire, ce Caïn qui fut incapable de relation aussi bien avec Dieu qui refuse son offrande, qu’avec son frère Abel avec lequel, fou de jalousie, il ne sait pas communiquer. Au terme, c’est par le Christ que la mort sera vaincue, lui que Marie a vraiment enfanté du souffle divin, sans semence humaine. A l’opposé de Caïn, la relation de Jésus à Dieu est totale. Son offrande sur la croix est acceptée par son Père ; et le modèle de l’alliance sera rétabli par le Christ dans une fraternité-sororité qui s’étend à tout le genre humain, toute hiérarchie abolie. Le Christ a alors accompli la Loi et racheté la faute. Ainsi, dans les deux tableaux, le pouvoir d’une femme met l’aventure en chemin. Et c’est peut-être poussés par la crainte de cette toute puissance féminine, que les hommes ont utilisé leur force et mis en place des structures pour assurer leur paternité et leur domination. Dès lors, quoi qu’il en soit du schéma de nuptialité, de solidarité, auquel invite le mythe biblique en Genèse 2, l’exorbitant pouvoir féminin de donner la vie a été très vite disqualifié par l’emprise masculine, et le rôle des femmes réduit à néant hors de la sphère privée.

De cette peur masculine du féminin, viendrait donc l’idée de contrôler les femmes.

Au niveau anthropologique, Françoise Héritier dans Masculin/féminin. La pensée de la différence, fait l’hypothèse, -après d’autres-, que cette prééminence du masculin proviendrait « moins d’un handicap du côté féminin (fragilité, moindre poids, moindre taille, handicap grossesse, et allaitement) que de l’expression d’une volonté de contrôle de la reproduction de la part de ceux qui ne disposent pas de ce pouvoir si particulier », c’est-à-dire la procréation. Et dans L’Église et le féminin, A. M Pelletier rappelle les règles mises en place par les hommes pour « édicter le permis et le défendu dans le rapport que les femmes entretiennent avec la sexualité, avec leur corps.[10] »

Nous allons voir à travers divers textes bibliques, quelles résonances peuvent prendre l’instrumentalisation du corps féminin et jusqu’où vont conduire les lois de discrimination à partir de cette différence. Comme nous le verrons, elles vont impacter la sphère religieuse mais également le domaine privé par les décrets magistériels qui imposent leurs lois sur le corps des femmes, tout au long de leur vie.

A/ Une déconsidération exégétique des femmes contredite par le texte

Bien que toutes les représentations de Dieu en Occident nous le montrent comme un vieillard blanc et barbu, Genèse 1 nous indique que la création de l’humain comme image et ressemblance de Dieu s’exprime par la création d’une humanité faite d’hommes ET de femmes, et pour être plus précis, de mâles et de femelles. C’est la biologie qui est impliquée, mais rien ne dit une supériorité de l’un par rapport à l’autre, et rien ne dit non plus que dans ces deux types d’humains sexués, la part qui ne correspond pas au phénotype a disparu.

Mais c’est surtout Genèse 2,17-24 qui a été longtemps interprété par le regard patriarcal à grande distance, voire a contrario du sens du texte. Je l’ai expliqué dans ma thèse La femme remodelée, et Hélène de Saint Aubert reprend les arguments dans Sexuation, parité et nuptialité dans le second récit de la Création (Genèse 2), qui vient de paraître aux éditions du Cerf. Elle explique que « par des moyens proprement narratifs, la femme est présentée comme celle sans qui l’humain n’est ni tout à fait bon ni tout à fait créé » (p.22). Elle rappelle que « l’‘adâm est l’humain-terreux-asexué, qui représente toute l’humanité, mais aussi l’humain-terreux-en-attente-de-devenir-un-homme-de-par-la femme » (p.28).

Et bien sûr que « l’’ezer » créé en vis-à vis de ce premier humain, est un secours, non une simple « aide », pour combler sa solitude et devenir un être en relation dans une posture d’égalité, qui sera garante d’une juste relation d’amour. La femme n’est pas la simple « aide » au sens de subalterne de l’homme ; elle n’est pas non plus à elle seule, le « secours » sans lequel il ne saurait exister. Chacun dans son altérité sera le secours de l’autre, et chacun sera appelé à prendre soin de son vis à vis.

Il faut s’extraire des représentations séculaires relatives à l’identité et au rôle des femmes qui ne sont : « ni déesse-mère, ni reproductrice asservie à la maternité, ni sexe faible, [mais] cette épouse solidement bâtie en face de l’époux comme son égale, son homologue, son répondant.» (p.79). C’est donc de noces dont parle Genèse 2.

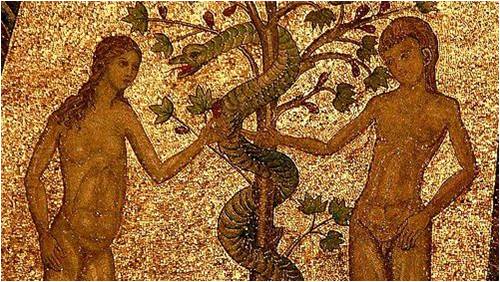

Haïm Korsia a apporté un autre élément intéressant sur ces tout premiers chapitres[11], dans un cours intitulé : Hommes et Femmes : égalité, parité, complémentarité ?. Il évoque, entre autres, ce qui se joue dans la relation entre la femme et le serpent dans le début de la Genèse. Reprenons l’histoire et nous verrons comment Haïm Korsia donne une orientation particulière à son analyse.

Nous lisons que Dieu dit à l’humain « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l’arbre de la connaissance, de ce qui est bon ou mauvais… » (Gn2,17) Or dès que l’échange porte sur ce sujet entre le serpent et la femme, au début du chapitre 3, le serpent commence par modifier ce qu’a dit Dieu. Il dit à la femme : « Vraiment, Dieu vous a dit : vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin ». C’est faux ; Dieu n’a pas dit cela, et la femme le corrige en disant : « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : Vous ne mangerez pas et vous n’y toucherez pas afin de ne pas mourir ». (Gn3,2-3)

La proposition du grand rabbin de France est que c’est l’homme qui a interprété la prescription divine pour la femme et l’a aggravée en interdisant même de toucher l’arbre. Il aurait accentué l’interdit pour dominer sa partenaire afin de l’infantiliser ; et quand le serpent veut abuser la femme, il lui fait toucher l’arbre -ce qui est inoffensif- et peut dès lors, l’entraîner à la faute.

Cette analyse veut dédouaner la partie féminine de l’humanité ; c’est peut-être une intention louable, mais il faut remarquer aussitôt que l’humain qui a reçu la consigne divine en Genèse 2,17, n’est pas encore sexué. Donc l’interdit doit être connu aussi bien d’Eve que d’Adam et c’est d’une certaine façon renvoyer la femme à sa position de « deuxième sexe » que d’interpréter le texte ainsi.

D’autre part, une autre analyse est possible, qui rejoint en partie celle proposée par Dietrich Bonhoeffer dans Création et chute, et elle me semble plus convaincante.

D’abord remarquons que le serpent s’adresse à la femme et non à l’homme. Observons ensuite qu’elle connaît bien la Torah, et elle est capable de corriger les propos erronés du serpent.

Pourquoi ajoute-t-elle un élément supplémentaire ? Peut-être parce qu’elle veut faire du zèle, manifester par là une plus grande proximité avec le prescripteur de la loi, pour mieux signifier son amour pour Dieu. Comme nous le savons, elle se laisse duper. Mais ensuite, Dieu ne demande pas d’abord des comptes à la femme mais à l’homme. Pourquoi ? Il n’ignore évidemment pas ce qui s’est passé et la façon dont les faits se sont déroulés. Que veut donc nous apprendre l’interrogatoire ?

Quand Dieu interroge l’homme en constatant qu’il a mangé du fruit, l’homme implique immédiatement la femme avant même d’avouer qu’il a mangé. (Gn3,12). C’est donc à la femme que Dieu pose la question de la responsabilité « qu’as-tu fait là ? », et la femme répond sobrement la vérité. Elle ne dit pas « le serpent nous trompés », mais « le serpent m’a trompée ». Elle assume la conversation avec le serpent et la faute qu’elle a commise. Cette scène, ainsi relue, donne un autre aperçu sur les relations entre les protagonistes, que celui proposé par Haïm Korsia. Ici la femme est adulte, responsable, et interlocutrice non seulement de Dieu mais aussi du serpent, c’est-à-dire d’un pouvoir opposé à celui de Dieu. Personne ne l’infantilise mais tout se joue autour de la difficulté d’interpréter la parole de Dieu, a fortiori en croyant la connaître et l’avoir comprise ; d’où la faute de la femme. Quant à l’homme : où est-il pendant le dialogue avec le serpent ? La Bible ne le dit pas. Pourquoi ne rappelle-t-il pas la loi à la femme quand celle-ci l’invite à transgresser ? Pourquoi enfin, se conduit-il comme un enfant peureux en dénonçant la femme, comme si Dieu pouvait ignorer le déroulement de l’action…

Il faut abandonner une interprétation fausse concernant ce que Dieu dit à chacun. Comme l’explique l’exégète Paul Beauchamp, la sentence qui annonce aux femmes qu’elles enfanteront dans la « peine », n’est pas une malédiction mais une bénédiction[12].

Au lieu de vouloir être à la ressemblance de Dieu, comme il y était invité, l’humain a tenté de devenir « sicut deus », comme Dieu, en mangeant du fruit interdit. L’homme et la femme n’avaient pas compris que l’interdit auquel ils sont soumis est une limite. Cette limite, placée au centre du jardin, n’a pas été mise pour bloquer leur liberté (elle n’est pas autour comme une barrière) mais pour leur éviter de se prendre pour le Tout. Ainsi, ce n’est pas la volonté de connaître qui s’avère répréhensible, mais le fait de vouloir y parvenir par soi-même et de se croire auto-suffisant. Et c’est cela, la faute.

D’où une réaction divine qui va réorienter l’histoire sur le mode pédagogique, car avec un Dieu d’amour, la faute, quelle qu’elle soit, n’aura jamais le dernier mot. Ainsi les sentences : la difficulté de l’accouchement pour la femme, la pénibilité du travail pour l’homme (même mot« atsav »), devront prendre la forme d’un apprentissage et non d’une punition.

Si l’accouchement est une bénédiction, la Bible nous fait découvrir qu’accoucher dans « l’effort » est proposé à Ève et aux femmes après elle, comme une clé qui ouvre la voie d’une connaissance que les hommes tentent vainement d’atteindre par des exploits et/ou des épreuves initiatiques qu’ils inventent en vain de siècle en siècle. Cette expérience de l’accouchement s’exprime comme un passage : une « Pâque ». Elle s’avère un véritable moyen de se découvrir soi-même et de faire connaissance avec l’altérité. C’est un pouvoir impressionnant accordé aux femmes, si puissant qu’il faudra le modérer ; si évidemment particulier que les hommes vont chercher à le mettre à part, à le décrire presque comme un châtiment, et dont ils se tiendront loin, soit en enfermant les femmes durant le temps qui l’entoure, soit en invitant à gommer la richesse de l’expérience.

B/ Une sexuation dévalorisante du corps féminin par un usage biaisé de la métaphore conjugale

Dans tout le Premier Testament, Dieu est présenté comme l’époux fidèle d’un peuple le plus souvent adultère et mauvais. Dieu est le mâle tout puissant et jaloux ; le peuple : l’épouse inconstante et dévoyée. La symbolique conjugale renvoie donc la femme au côté sombre et c’est sa corporéité qui est dénoncée, exploitée dans des élans allant jusqu’à la pornographie.

Cela prend des allures particulières dans certains textes bibliques, et notamment chez Osée, chez Ézéchiel, par un usage biaisé de la métaphore conjugale qui met en œuvre une sexuation dévalorisante du corps féminin qui va instiller des relations faussées. Ézéchiel 16, 10-52. Ce chapitre décrit la conduite de Jérusalem envers Dieu à qui elle devait tout. L’origine impure, l’entier dénuement de la petite fille méprisée et abandonnée dans les champs à sa naissance, veulent faire ressortir la compassion de Celui qui, l’ayant trouvée dans cet état misérable, a voulu la faire vivre, qui l’a ensuite honorée de son alliance, n’épargnant rien pour la rendre heureuse. Mais l’ingratitude a prévalu et elle s’est livrée à la pire idolâtrie.

Déjà au début, l’illustration met en scène un masculin idéal, aimant et compatissant, qui vient au secours d’une Jérusalem féminine impure, souillée, sans ressources… Et l’image se prolonge dans la dégradation des pires travers imputés à la femme.

La logique conduit à ce que les femmes soient toujours responsables des adultères. Et même quand la figure féminine est idéalisée comme la Jérusalem transfigurée d’Isaïe (Is 61), c’est encore une vision particulière du corps féminin qui est exaltée, couverte de bijoux, de vêtements d’apparat, comme s’il fallait poursuivre le jeu de la séduction.

Que nous dit ce type de textes entre les lignes ? Et à l’inverse que veut-il nous transmettre ? Ce qui va rester de cette métaphore dans l’esprit du lecteur, c’est ce que dénonce Anne-Marie Pelletier dans L’Église et le féminin : « une identité calamiteuse : celle d’une inconstance sentimentale invétérée, d’un irrésistible penchant à l’infidélité, mais encore, celle d’une quête éperdue, insatiable, de volupté.[13] » Le féminin est dangereux, inconstant tandis que le masculin, à l’image du Dieu qu’il prétend représenter, est victime des infidélités (jamais coupable) et seul capable de réorienter l’histoire…

Il faut souligner que ce qui est mis en valeur dans ce « procès », c’est la connotation sexuelle (infidélités) et la corporéité féminine comme responsable des fautes. Nous sommes encore dans une vision « peureuse » de l’autre qu’est le féminin. Mais il faut noter encore que le message est transmis et intégré dans une religion de l’incarnation qui ne dévalorise donc pas le corps, contrairement aux mouvements encratistes qui fleurissent à la même époque.

C/ De nombreux auteurs et autrices dont A.-M. Pelletier abordent le sempiternel problème du pur et de l’impur.

Il existe en effet une flagrante dissymétrie entre le sang souillé des femmes (menstruations), et celui héroïque des hommes (versé à la guerre ; de préférence celui des autres). Alors que les règles des femmes sont le signe de la puberté, c’est-à-dire pour elles, de la possibilité de donner la vie, les hommes, effrayés par ce sang qui s’écoule hors de toute volonté de le répandre, le qualifient d’impur. Ils relient le sang à la notion de mort puisque la seule expérience masculine de sang répandu est celui de la blessure qui peut conduire à la mort. Ce tabou du sang provient donc au mieux d’un réflexe de peur lié à la mort, au pire d’un sentiment de « jalousie » qui proviendrait de ce signe d’aptitude à la procréation, dont ils sont à jamais séparés dans leur propre corps.

À travers les prescriptions du Lévitique, la Bible intègre le tabou des règles et le ritualise : « Quand une femme est atteinte d’un écoulement, que du sang s’écoule de ses organes, elle est pour sept jours dans son indisposition, et quiconque la touche est impur jusqu’au soir. » Lévitique 15, 18-30. Il en va de même après une naissance : « Si une femme enfante un garçon, elle restera impure pendant sept jours (…) Au huitième jour, on circoncira l’enfant et pendant 33 jours encore, elle restera impure. Elle ne touchera à rien de consacré et n’ira pas au sanctuaire jusqu’à ce que soit achevé le temps de sa purification ». Lévitique 12,2-4.

Anne-Marie Pelletier note le basculement entre les lois vétérotestamentaires du Lévitique et la nouveauté apportée par le Christ dans ce domaine.

En effet, la prédication de Jésus rompt complètement avec ces lois de pureté. Désormais les seules souillures sont éthiques (Mc 7, 22-23). Pourtant hélas, « Si des textes montrent que l’on prend acte de ce que Jésus libère du carcan des règles rituelles, si l’on professe sans hésitation que c’est le baptême qui fait accéder à la véritable pureté, on va néanmoins continuer à débattre des formes et des temps de l’impureté des femmes. » (p.35).

Pourtant, durant les cinq premiers siècles de la chrétienté, les régions faisant partie de l’Église où l’on parlait le grec et le syriaque ont protégé les femmes contre les pires effets du tabou vis-à-vis de la menstruation. La Didascalie des apôtres au IIIe siècle, explique que les femmes ne sont pas impures durant leur période de menstruation, qu’elles ne devaient pas se soumettre aux ablutions rituelles et que leurs maris ne devraient pas les délaisser. A la fin du IVe siècle, les Constitutions apostoliques[14] confirment encore ce message rassurant. En 601, le Pape Grégoire Ier ratifie cette position. Les femmes ayant leurs règles ne devaient pas être écartées de l’église ou privées de la sainte communion. Mais cette posture conforme à l’enseignement de Jésus Christ fut assez vite débordée par les anciens préjugés portés par presque tous les pères de l’Église.

Ainsi la prétendue “impureté rituelle” des femmes a fait son entrée dans le Droit canon avec Le décret de Gratien (1140), qui devint en 1234 la loi officielle régissant l’Église, une partie essentielle du Droit canonique Corpus Iuris Canonici qui resta en vigueur jusqu’en 1917.[15]

Cependant, dans la relation au corps un progrès s’est produit en christianisme du fait du refus de la discrimination des femmes : il s’agit de l’abandon de la circoncision. Cette loi spécifique a tenté de tenir les femmes à distance dans le Premier Testament, en passant non par leur propre corps mais par celui des hommes : c’est ce qu’expose Shaye J. D. Cohen, dans Pourquoi les femmes juives ne sont-elles pas circoncises ? Genre et alliance dans le judaïsme[16]. Il se demande quelle place est accordée aux femmes, et sur quels fondements, si depuis Abraham en Genèse 17, c’est dans la pratique de la circoncision que s’origine et s’affirme l’alliance que Dieu instaure avec son peuple. Shaye Cohen suspecte dès la préface de son ouvrage que « l’absence de circoncision des femmes juives témoigne de leur place secondaire, anormale, problématique dans la hiérarchie rabbinique ». (p. 13) Seule la fonction maternelle pourrait alors compenser cette différence car selon lui, « D’un point de vue téléologique, le principe matrilinéaire peut être considéré comme une compensation systémique donnée aux femmes pour contrebalancer leur statut secondaire au sein de la culture rabbinique pensée dans son ensemble. » (p. 224).

Dans le christianisme enseigné par Jésus, il en va tout autrement car Jésus a cassé tous les codes du sacré.

D/ La notion de sacré est étrangère à l’Évangile.

Jésus lui-même ne se met pas à part. Il se mêle à ses amis avec lesquels il mange, il fait la fête. Il s’habille comme eux. Et il a lutté contre les prêtres du temple. Lui, Dieu, s’est fait humain dans un corps semblable au notre. Par son incarnation, nous sommes mis en face d’une première rupture du sacré puisqu’en Jésus, se mêlent le divin et l’humain.

Dès lors, tout ce qui appartient au registre de la séparation, contenu dans les mots hieros, sacer, kadosh, disparaît avec le Christ venu parmi nous, en nous. Par sa présence, il accepte de se faire ce que nous sommes, et il choisit de devenir notre frère, afin de nous sauver. Cette horizontalité dans la relation casse toute hiérarchie et nous en avons plusieurs illustrations : à la Croix, il confie le bien aimé, modèle du disciple universel à Marie sa mère, afin que chacun de nous devienne son frère ou sa sœur. De même, quand ressuscité, il rencontre Marie Madeleine, il l’envoie en mission en lui disant : « va vers mes frères et dis leur que je montre vers mon père, qui est votre père » (Jn 20,17).

Il n’y a donc plus de hiérarchie puisqu’il est notre frère devant un seul Père comme il le dit dans l’évangile de Matthieu : « N’appelez personne votre Père sur la terre : car vous n’en avez qu’un, le Père céleste. » (Mt 23,9). Enfin, par sa mort, il confirme cette rupture de la frontière entre le ciel et la terre, entre le profane et le sacré, comme l’illustre le rideau du temple qui se déchire (Mt 27,51). D’ailleurs, la sacralité délibérément supprimée par Jésus, avait disparu autour de Paul qui choisissait ses collaborateurs et collaboratrices sans distinction de genre, de situation ou d’origine, comme le montre la présence de Junia, Prisca.

Par conséquent, la mise à part des prêtres (kleros) instituée par une ordination qui les distingue du reste de l’humanité, soulignée par le célibat, surlignée par une tenue vestimentaire spéciale, les ancre dans une puissance qui ne leur appartient pas. Elle engendre un sentiment de domination et de toute puissance qui permet tous les abus : abus de confiance, abus de pouvoir, abus sexuels… Ces dérives sont liées à la sacralité du prêtre, décorporé, désexualisé, ce qui pose un épineux problème de théologie et d’ecclésiologie bien perçu par la Commission SAUVE. Souvenons-nous que le rapport de la CIASE pointe ceci : « La domination réside généralement dans la relation hiérarchique, mais aussi dans le statut sacré de la figure du prêtre. L’aura dont l’agresseur peut jouir dans la communauté renforce l’image positive que la victime a de l’agresseur, mais aussi la pression du groupe à laquelle elle se heurterait en cas de révélation des faits. »

Tout cela produit deux types de conséquences :

Des conséquences anthropologiques par l’impact des limitations magistérielles à l’appropriation de leur corps pour les femmes. Elles sont innombrables aujourd’hui encore. Parce qu’il les a toujours stigmatisées comme tentatrices et impures, sauf si elles se vouaient au célibat et à la virginité, donc en renonçant à leur corps, le clergé s’est toujours immiscé dans la vie des femmes et dans les relations sexuelles. Un exemple qui n’est pas si loin : le concile Vatican II, tout en élaborant une théologie positive de la conjugalité s’était abstenu d’aborder la licéité de l’usage de la pilule contraceptive. En effet, le débat ne faisait pas l’unanimité au sein des commissions, et cela conduisit le pape Paul VI, poussé par quelques conseillers réactionnaires dont Karol Wojtyla, à se réserver la décision sur le sujet. Ainsi peu après, un sommet est atteint dans l’écart par rapport aux attentes de la société civile, avec la sortie en 1968 de l’encyclique Humanae vitae, (De la vie humaine) signée par Paul VI, qui demeure toujours globalement en vigueur malgré quelques aménagements apportés par Amoris laetitia.

Pour mémoire, l’encyclique Humanae vitae veut d’abord réaffirmer la compétence d’une parole magistérielle, seule capable d’interpréter la loi naturelle et d’expliciter la nature du mariage. Et, pour la hiérarchie ecclésiale, il s’agit de ne pas dissocier rapports sexuels et procréation. A cet effet, le texte précise que : « tout acte matrimonial doit rester ouvert à la transmission de la vie » Et Jean-Paul II confirme « qu’un acte conjugal rendu volontairement infécond » est « intrinsèquement déshonnête », même dans une famille déjà pourvue de nombreux enfants. Selon le jésuite Joseph Moingt, un tel « coup de massue sur les femmes », a grandement contribué à vider les églises (des femmes elles-mêmes qui ont compris qu’elles n’étaient pas entendues, et plus tard de leurs enfants qu’elles n’ont pas poussés vers l’adhésion à une pratique aussi déconnectée des réalités).

Des conséquences théologiques. Encore aujourd’hui aborder le thème de la prêtrise des femmes est interdit par l’institution catholique comme étant définitivement hors sujet. Dans la lettre apostolique Ordinatio sacerdotalis §4, Jean-Paul II a précisé, sans aucune consultation préalable de l’épiscopat mondial : « C’est pourquoi, afin qu’il ne subsiste aucun doute sur une question de grande importance qui concerne la constitution divine elle-même de l’Église, je déclare, en vertu de ma mission de confirmer mes frères (cf. Lc 22,32), que l’Église n’a en aucune manière le pouvoir de conférer l’ordination sacerdotale à des femmes et que cette position doit être définitivement tenue par tous les fidèles de l’Église »…

Ainsi, l’appartenance au sexe féminin interdit toute ordination à des charges et responsabilités dans l’institution catholique, comme il est écrit dans le code de Droit canonique, non plus désormais à cause de son « infériorité » que plus personne n’oserait brandir comme argument, non plus pour des raisons théologiques dont toutes ont été démontées depuis au moins 50 ans, mais simplement parce qu’au lieu d’un pénis, elles possèdent un utérus et un vagin. Pire peut-être un clitoris, sans autre fonction apparente que de donner du plaisir…

*****

[1] Marija Gimbutas et Joseph Campbell, trad. Camille Chaplain et Valérie Morlot-Duhoux, Le langage de la déesse, Éditions des Femmes, 2005.

[2] Symbolisé par un serpent qui se mord la queue.

[3] Erich Neumann, La peur du féminin et autres essais sur la psychologie féminine, p.60.

[4] Erich Neumann, La peur du féminin, p.18.

[5] Erich Neumann, La peur du féminin, p.20.

[6] Erich Neumann, id., p.31.

[7] Erich Neumann, id., p.38.

[8] Erich Neumann, id., p.39.

[9] Erich Neumann, id., p.39.

[10] Anne-Marie Pelletier, L’Église et le féminin. Revisiter l’histoire pour servir l’Évangile, Paris, Salvator, 2021, 174 p., p. 26.

[11] Cours du 14 mars 2023. L’ECUJE est l’Espace Culturel et Universitaire Juif d’Europe https://www.youtube.com/watch?v=ng0rTqbwSZI

[12] P. Beauchamp, L’un et l’autre testament, T.2 Accomplir les Écritures, Paris, Seuil, 1990, 450p., p. 153.

[13] Anne-Marie Pelletier, L’Église et le féminin. Revisiter l’histoire pour servir l’Évangile, Paris, Salvator, 2021, p. 108.

[14]Vers la fin du IVe siècle, un compilateur réunit, en les mettant sous le nom et l’autorité de Clément de Rome, les huit livres des Constitutions apostoliques (SC 320, 329 et 336), recueil de textes divers sur la liturgie (sacrements, bénédictions, etc.) et l’organisation de l’Église. Se présentant comme les instructions des apôtres eux-mêmes, soit collégialement lors de l’assemblée de Jérusalem (Ac 15), soit chacun à tour de rôle, l’ensemble, rédigé en grec, est censé être issu de Clément, considéré comme leur secrétaire et chargé de diffuser des traditions apostoliques complémentaires du Nouveau Testament.

[15] Sur l’impureté rituelle lire le texte de John Wijngaards sur Womenpriests.org : https://womenpriests.org/fr/tradition-fr/unclean-les-femmes-ont-ete-considerees-comme-rituellement-impures/

[16] Shaye J. D. Cohen, Pourquoi les femmes juives ne sont-elles pas circoncises ? Genre et alliance dans le judaïsme, Traduit par Olivier Bosseau, Paris, Éditions du Cerf, 2015, 442 p.