Séquence 3 : Fallait-il que Jésus mourût ?

Séquence 3 : Fallait-il que Jésus mourût ?

Par Anne Soupa et Sylvaine Landrivon

Pour accéder à la vidéo :https://youtu.be/-mf-hd-pa2g

1/ Sylvaine Landrivon La kénose ou la croix qui nous sauve.

1/ Sylvaine Landrivon La kénose ou la croix qui nous sauve.

En se projetant vers Pâques, on a trop souvent tendance à oublier la croix du Christ, à ne voir en elle qu’un épisode dans le processus qui conduit Jésus vers sa résurrection. On se précipite vers l’« happy end » ; c’est tellement plus rassurant, tellement moins exigeant.

Or le « mystère pascal » se réalise dans le passage de Jésus par la croix, qu’elle soit comprise comme le trône du Christ, -si on suit l’évangile johannique- pour dire sa glorification, ou qu’elle soit reçue comme « immolation » en suivant Paul qui l’exprime ainsi aux habitants de Corinthe (1Co 5,7) : « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azymes. Car notre pâque, le Christ, a été immolée ».

Avant de laisser Anne présenter la première approche, nous allons voir l’importance de mettre en tension cette mort infâme, cet abaissement extrême de Jésus, avec son exaltation par la résurrection, sans minorer l’étape de la croix.

A charge pour la foi plus que pour la raison d’entretenir ce qui apparaît d’abord comme un paradoxe : tenir ensemble l’historicité de la Passion[1], et ce qui, dans le même temps, se joue au-delà de l’histoire. Pour comprendre le sens de la croix, il faut avoir présent à l’esprit les deux aspects de la question car Dieu se trouve engagé dans la mort de Jésus.

Nous allons voir que sur la croix, Dieu se révèle pleinement en son Fils, qui se donne pour le salut de tous. Et cette façon de considérer la croix remet radicalement en question le Dieu distant et impassible des philosophes, parce qu’il devient solidaire de notre humanité et particulièrement de tous ceux qui souffrent. Mais la mort de Jésus n’est surtout pas non plus le sacrifice qui apaiserait un Dieu en colère ; c’est la mort d’un homme qui implique Dieu, parce qu’il est l’Emmanuel, Dieu parmi nous. Sauf qu’au moment historique de la Passion de Jésus, cette mort apparaît comme un scandale et va provoquer ce que Jean Zumstein appelle une « crise de la connaissance[2] ».

Le scandale de la croix

Nous connaissons tous les versets de Paul dans la première épître aux Corinthiens

(1Co 1,18-25) :« Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent, mais pour ceux qui se sauvent, pour nous, il est puissance de Dieu. Car il est écrit: Je détruirai la sagesse des sages, et l’intelligence des intelligents je la rejetterai. Où est-il, le sage? Où est-il, l’homme cultivé? Où est-il, le raisonneur de ce siècle? Dieu n’a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Puisqu’en effet le monde, par le moyen de la sagesse, n’a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu, c’est par la folie du message qu’il a plu à Dieu de sauver les croyants. Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais pour ceux qui sont appelés, Juifs et Grecs, c’est le Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. »

Paul se focalise délibérément sur ce qui va faire obstacle. La croix prend à contre-pied ses interlocuteurs dans cette image qui rompt avec tout ce qui permet d’identifier habituellement le divin. Les juifs, pour qui Dieu ne peut se manifester que par des signes d’assistance à son peuple, ne peuvent pas le reconnaître dans l’homme Jésus qui échoue. Quant aux Grecs, la raison philosophique ne leur fournit pas d’équivalent non plus. Par conséquent, en désignant le cadavre du crucifié comme le seul lieu de la révélation divine, Paul pointe un Dieu totalement libre par rapport aux attentes humaines.[3]

Chez Marc, tout au long de sa vie, Jésus a imposé le silence sur ce qui pourrait révéler sa divinité et il faut la croix pour que sa véritable identité soit exposée. Bien plus, c’est par la foi d’un païen que ce Dieu est révélé : « Voyant qu’il avait ainsi expiré, le centurion, qui se tenait en face de lui, s’écria : “Vraiment cet homme était fils de Dieu !” ». (Mc15,39)

Jean place le moment où « tout est accompli » à l’heure de la croix. Il persiste dans le paradoxe qu’a entretenu Jésus lui-même quand il a déstabilisé Nicodème (Jn3) en l’invitant à naître de nouveau. Pourtant, comme le dit Jean Zumstein, la métaphore est parlante : « la naissance n’est-elle pas ce qui, par excellence, échappe au contrôle et à l’initiative de tout être humain ? [4]» Nous l’avons évoqué dès la première séquence.

Sur la croix, le sens de la mort est subverti en « passage » positif car c’est une mort « pour nous », qui scelle une nouvelle alliance et nous offre l’Esprit. Jn 16,7 : « c’est votre intérêt que je parte ; car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous ; mais si je pars, je vous l’enverrai. »

Si c’est sur la croix que Dieu se manifeste pleinement, c’est que la croix ne rompt pas la relation de Jésus à son Père, qu’elle y trouve même la forme de son accomplissement ; et cependant c’est sur ce seuil que nous évoquerons la notion d’abandon de Dieu.

Il faut alors approfondir ce thème un peu complexe de ce qu’on nomme la « kénose » .

Commençons par le chapitre 2 de l’incontournable Lettre aux Philippiens pour aborder cette réflexion

Ph 2,6-7 : « Lui qui est de condition divine, n’a pas revendiqué jalousement son droit d’être traité comme l’égal de Dieu. Mais il s’est dépouillé (έκένωσεν) lui-même, prenant condition d’esclave, et devenant semblable aux hommes. S’étant comporté comme un homme, il s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la mort, et à la mort sur une croix ! »

Le verbe grec κενόω (kénoô), utilisé par Paul signifie que le Fils, en s’incarnant, tout en demeurant Dieu, a abandonné tous les attributs de Dieu qui l’auraient empêché de vivre la condition ordinaire des hommes.

Cependant Jürgen Moltmann dans Le Dieu crucifié dénonce une christologie qui a trop souvent pensé la mort de Jésus comme un événement qui ne l’atteindrait que comme homme et pas également comme « Dieu ».

Cependant Jürgen Moltmann dans Le Dieu crucifié dénonce une christologie qui a trop souvent pensé la mort de Jésus comme un événement qui ne l’atteindrait que comme homme et pas également comme « Dieu ».

Il nous faut donc le suivre pour voir ce qu’il advient en Dieu et pour l’homme dans la mort de Jésus. Dès la première phrase de son avant-propos, Moltmann donne le ton : « La croix n’est pas aimée et ne peut être aimée. Et cependant seul le Crucifié procure cette liberté qui change le monde parce qu’elle ne craint plus la mort. [5] »

Nous entendons que le crucifié nous donne la liberté de ne plus craindre la mort, parce que nous sommes définitivement sauvés. Soit. Mais comment la croix nous sauve-t-elle ? Et ensuite : qui sauve-t-elle ?

Rappelons d’abord, comme l’écrit Tacite (Histoires, IV,11), que la mort sur la croix constitue le châtiment que les Romains réservent aux esclaves et aux ennemis vaincus. Nous savons que la prédication de la relation de Jésus à son Père et la promesse du salut sont au cœur de la détermination des grands prêtres et des pharisiens à perdre Jésus. La crucifixion se présente par conséquent comme le terme logique d’un cheminement que l’on peut qualifier de provocateur. Par conséquent, il s’agit pour ces notables, de donner à son exécution un statut politique, avec une connotation de vaincu par toutes les humiliations possibles, et c’est ainsi que les évangiles la transmettent en rappelant l’inscription sur sa croix « Celui-ci est le roi des juifs » (Mt 27,27).

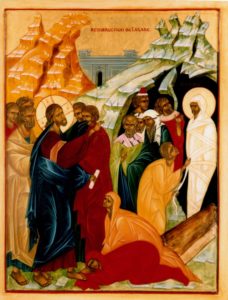

Or sans qu’il s’agisse d’un choix qui serait suicidaire ou masochiste, on ne peut pas lire cette succession  d’événements comme un parcours subi. C’est délibérément que Jésus a exaspéré ses adversaires par ses agissements. Parce qu’il est le Fils de Dieu, et qu’il est venu pour nous, il accepte d’entrer dans un processus assumé de subversion qui est pourtant en totale obéissance à la volonté de son Père qu’il a fait sienne. D’ailleurs, en Jean 11 devant le tombeau de Lazare, dans une scène qui anticipe ce qu’il va vivre, Jésus dévoile sa complicité avec le Père en présence de l’Esprit qui frémit en lui : « Jésus leva les yeux en haut et dit : “Père, je te rends grâces de m’avoir écouté. Je savais que tu m’écoutes toujours mais c’est à cause de la foule qui m’entoure que j’ai parlé, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé.” » (Jn 11,41-42)

d’événements comme un parcours subi. C’est délibérément que Jésus a exaspéré ses adversaires par ses agissements. Parce qu’il est le Fils de Dieu, et qu’il est venu pour nous, il accepte d’entrer dans un processus assumé de subversion qui est pourtant en totale obéissance à la volonté de son Père qu’il a fait sienne. D’ailleurs, en Jean 11 devant le tombeau de Lazare, dans une scène qui anticipe ce qu’il va vivre, Jésus dévoile sa complicité avec le Père en présence de l’Esprit qui frémit en lui : « Jésus leva les yeux en haut et dit : “Père, je te rends grâces de m’avoir écouté. Je savais que tu m’écoutes toujours mais c’est à cause de la foule qui m’entoure que j’ai parlé, afin qu’ils croient que tu m’as envoyé.” » (Jn 11,41-42)

Mais alors la question de foi se déplace : comment comprendre que Jésus accomplisse la volonté de Dieu en se sacrifiant ? Les théologiens contemporains l’expliquent bien, bien que de manière parfois complexe. Cet abaissement, cette kénose, se réalise dans un agir absolument libre, par pur amour. Ayant choisi de s’incarner par amour, afin d’ouvrir la voie du Salut aux humains, le Verbe de Dieu accepte d’assumer toute l’humanité, y compris dans la souffrance et la mort. Et c’est par ce don total de soi que va s’exprimer la toute puissance de Dieu. Dans sa toute faiblesse, justement.

Deux aspects anthropologiques attirent aussitôt l’attention.

Tout d’abord, il faut observer la manière dont l’humiliation subie par Jésus, se convertit en exacerbation de son humilité.

Contrairement à ce que sous-entendent des siècles de dolorisme misérabiliste, l’abaissement de Jésus ne procède pas d’un choix délibéré d’aller vers ce qui serait le plus humiliant. Si l’issue de son engagement est inéluctable, il l’assume et accueille humblement le sort auquel il est soumis. C’est différent. Mais il n’est pas absolument semblable à nous ; il est le Christ, et nous sommes invités à recevoir ce qu’il endure dans la perception de sa double nature pour reconnaître avec Moltmann que « Dieu n’est nulle part plus grand que dans cette humiliation, nulle part plus magnifique que dans ce don »

L’incarnation jusqu’à la mort sur la croix ne constitue pas un voile derrière lequel Dieu se cache. C’est une humiliation par laquelle il se dépouille de lui-même et qui qualifie sa manière d’être au monde. Elle dit l’humilité du Verbe qui a choisi notre condition.

Or, dans le second tome de son Traité des vertus, Jankélévitch décrit la qualité d’humilité et en fait la vertu propédeutique (celle qui prépare à une étude plus approfondie) parce qu’elle ouvre l’accès aux autres vertus. Selon lui, c’est par elle qu’on accède à l’amour. Il faut la considérer comme « une disposition qui permet au sujet d’être prêt quand l’occasion de l’acte courageux, de la générosité ou du pardon se présente. L’humilité, c’est la préparation d’un sujet qui est entièrement disposé à la grâce, à la charité. » commente Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau[6]. On ne saurait mieux illustrer cette définition que par l’exemplarité de Jésus livré à ses bourreaux.

Nous savons que Jésus reste hermétique à toute forme d’orgueil, de pouvoir, comme le tentateur l’a reconnu au désert. Il n’est pas roi, ne le revendique pas, et rappelle sans cesse devant ses disciples, perplexes, voire déçus, que son royaume n’est pas de ce monde. Les humiliations qu’il subit jusqu’à l’ignominie de la croix n’ont donc d’autre effet sur lui que de le rendre solidaire des opprimés.

Non seulement il ne s’inquiète même pas de ce que ce châtiment risque de transmettre comme image négative sur ceux qui en seront témoins, mais il invite à renverser les schémas de représentation. Paul le dira : « c’est par la folie du message qu’il a plu à Dieu de sauver les croyants. » (1Co1.21) avant de développer la difficulté du message à transmettre : « Alors que les Juifs demandent des signes et que les Grecs sont en quête de sagesse, nous proclamons, nous, un Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, » (1Co1.22-23).

Par cette épreuve, il se rend frère de toutes les victimes qui, hier comme aujourd’hui, partout dans le monde, subissent d’injustes violences. Jésus est du côté des esclaves, du côté des femmes et des enfants violés, dénonçant tous les crimes, d’autant plus atroces quand ils sont commis par abus de confiance, abus de pouvoir.

Cela nous conduit à un second point majeur que souligne Yves Congar : celui de l’interprétation de la souffrance.  « Ce n’est pas la souffrance de Jésus qui nous sauve [dit-il], c’est l’amour avec lequel il a vécu cette souffrance ; c’est tout autre chose[7] ».

« Ce n’est pas la souffrance de Jésus qui nous sauve [dit-il], c’est l’amour avec lequel il a vécu cette souffrance ; c’est tout autre chose[7] ».

Il faut affirmer sans relâche que la souffrance est mauvaise. Toujours. Aucune théologie, aucune spiritualité, ne peut lui accorder quelque valeur que ce soit et jamais au grand jamais, au nom du Christ. Ainsi, contrairement à l’idée mélodramatique que voulait transmettre Baudelaire[8] dans son poème Bénédiction, Dieu ne veut en aucun cas « donner la souffrance », ou lui accorder une quelconque valeur rédemptrice. Il faut récuser toute positivité à la souffrance car elle « établit le sujet dans une existence menacée dont l’avenir défie simultanément son savoir, son vouloir et son pouvoir. (…) elle déstabilise les structures de la personnalité, enfermant celle-ci dans l’épreuve de la solitude. [9] », nous dit Pierre Gire. Seul le Christ peut la traverser et en sortir indemne.

Et s’il l’accueille et l’accepte, lui qui pourrait s’en dispenser, comme l’y invitent les grands prêtres et autres spectateurs de son supplice en disant « sauve-toi toi-même en descendant de la croix !” » (Mc15,30), c’est pour nous guider et faire qu’en affrontant la souffrance au moyen de nos seules armes humaines, nous ne soyons plus jamais seuls. C’est pourquoi Bertrand Vergély écrit : « Psychologiquement, il y a quelque chose de morbide à vouloir donner du sens à la souffrance. En lui donnant une valeur on la banalise, on la cautionne alors qu’elle est un scandale. (…) Métaphysiquement, donner du sens à la souffrance participe d’une inversion de sens. Comme le montre la Bible, souffrance est synonyme de chute. L’humanité souffre parce qu’au lieu d’accepter la transcendance de Dieu (…) chacun prétend faire sa loi et «être comme un dieu » (…) le comble de la chute c’est de glorifier la chute. (…). Il n’est pas exagéré de le dire : l’homme qui trouve la souffrance naturelle est un homme aliéné et même dégénéré ; il a perdu le sens de sa vocation.[10] »

Par conséquent, si la croix vient nous sauver, c’est parce que dans cette descente jusqu’au plus profond de la misère et de la solitude humaine, là où seul Dieu peut tenir, Il est venu porter la trace de sa présence et de sa victoire.

Le sens de la kénose, de ce dépouillement total, manifeste a contrario, l’immensité de l’amour pour l’absolument autre que nous sommes pour Lui, amour seul capable d’aller jusqu’au bout, chercher jusqu’au plus perdu, au plus démuni, au plus abandonné, des humains.

Et Jésus, Fils de Dieu, n’accepte pas ce chemin par une obéissance aveugle et soumise à son Père qui le souhaiterait ainsi. Il assume cette voie parce que le mal ne doit plus posséder aucun lieu que ne soit venu habiter la miséricorde divine.

Dans la métaphore du berger, Jésus nous dit : « C’est pour cela que le Père m’aime, parce que je donne ma vie, pour la reprendre. Personne ne me l’enlève ; mais je la donne de moi-même. J’ai pouvoir de la donner et j’ai pouvoir de la reprendre ; tel est le commandement que j’ai reçu de mon Père. » (Jn 10,17-18)

Ces versets indiquent la double attache de Jésus : d’une part sa liberté, d’autre part l’union à son Père. Les deux se conjoignent au point qu’il faut penser qu’au sein de la Trinité, si l’un souffre, la trinité tout entière souffre. Mais alors…

Peut-on dire que sur la croix, Dieu « abandonne » son Fils ?

Moltmann fonde les moments décisifs de sa christologie trinitaire sur le fait que le Père livre son Fils à la croix, le laissant « abandonné » et qu’il en souffre. Il explique que la mort de Jésus doit être comprise « comme mort EN Dieu[11] »

Si cette analyse a une pertinence, comment salut et libération peuvent-ils se trouver dans le crucifié abandonné de Dieu ? » Paul nous aide avec sa lettre aux Galates.

Paul suggère un changement de sens radical au terme “livrer” quand il envisage l’abandon de Jésus par Dieu. A ce moment-là, il ne se place pas dans l’axe de la croix mais dans le contexte de la résurrection et dit en Ga 3,13 : « Le Christ nous a rachetés de cette malédiction de la Loi, devenu lui-même malédiction pour nous ». Il se réfère au chapitre 21 du Deutéronome dans lequel est écrit : « son cadavre ne pourra être laissé la nuit sur l’arbre ; tu l’enterreras le jour même, car un pendu est une malédiction de Dieu » (Dt 21,23), Paul assimilant la croix à l’arbre.

Moltmann revient sur le conflit entre le Dieu que Jésus prêchait comme son Père et le Dieu de la Loi, tel que le comprenaient les gardiens de la Loi. Ce Dieu différent, dont atteste le Christ en croix, montre un Dieu capable de souffrance, un Dieu de liberté, très loin du Dieu des grands prêtres et du Dieu de la philosophie. Mais pour se manifester ainsi, il faut que le Christ Jésus rejoigne tous les humains, qu’il se donne pour la justification de tous, y compris des impies, et même des ennemis de Dieu.

Ce don total doit passer par l’acceptation de sa rupture avec le Père. Pour atteindre cette acmé dans la fraternité avec nous tous, Jésus va éprouver le moment où Dieu se manifeste en se retirant. Et du fait de ce retrait, il affronte la mort dans toute l’épaisseur de la solitude humaine.

Et cela inclut ce que Luther appelait la « substitution pénale » à laquelle Bossuet adhère : « Parmi tant de honte et tant de tourments, il ne lui est pas permis de se plaindre, ni même de penser en sa conscience qu’on le traite avec injustice. Il est vrai qu’il est innocent à l’égard des hommes ; mais que lui sert de le reconnaître, puisque son Père, d’où il espérait sa consolation, le regarde lui-même comme un criminel ? C’est Dieu même qui a mis sur Jésus-Christ seul l’iniquité de tous les hommes[12]. »

Et ce chemin, Jésus l’emprunte librement.

Autrement dit, la séparation radicale d’avec le Père est nécessaire pour souligner l’extrémité jusqu’à laquelle va Jésus pour le salut de tous.

Et ainsi, Dieu, en laissant son Fils livré à lui-même, fait que Jésus meurt totalement seul. En cela, il se fait solidaire de tous les humains qui se sentent loin de Dieu, abandonnés par lui et qui souffrent de cette absence de lien.

Lors de la première séquence, nous avons comparé le passage de la naissance à celui de la mort. Aucune psychanalyse ne mettra des mots sur ce que ressent le nouveau-né quand on coupe le cordon ombilical avant que l’oxygénation se soit faite par les voies respiratoires. D’une certaine manière, à ce moment-là, la mère « abandonne » son enfant. Elle le livre à la vie. Il hurle de douleur et d’effroi, et bien que toute à sa joie, peut-on dire que sa mère ne souffre pas de ce qu’il vit ? L’abandon n’est pas un rejet, c’est une prise de distance nécessaire. Elle ne détruit pas le lien, ne le minore pas ; elle le modifie pour l’exalter.

Ce serait une erreur théologique que de croire le Père impassible. Il faut croire en une communion profonde de volonté entre Jésus et son Père au moment de leur séparation la plus radicale, dans la mort, abandonnée et maudite, sur la croix. D’ailleurs Hans Urs von Balthasar note que le Père se sacrifie aussi : « Par la privation que le Père éprouve du fait de l’engagement terrestre de son Fils, il mesure la grandeur de son amour pour le Fils et la grandeur de l’amour du Fils pour lui[13] ».

Pour lui comme pour Moltmann il faut penser l’histoire en Dieu, ce qui permet de comprendre « l’événement de l’amour du Fils et de la douleur du Père dont provient l’Esprit qui ouvre l’avenir et procure la vie ». Dès lors, « les souffrances de l’abandon sont vaincues par la souffrance de l’amour qui ne recule pas devant ce qui est haïssable et malade, mais l’accepte et le prend sur soi pour le guérir. (…). Par ses souffrances, il donne le salut à ceux qui souffrent. Par sa mort, il donne la vie éternelle à ceux qui meurent.[14] »

Croire en cette théologie de la croix signifie adhérer à cet engagement sans réserve envers le Dieu crucifié. Et c’est téméraire car, comme le dit Moltmann, outre l’exigence de la conversion et du changement fondamental, « la religion de la croix produit le scandale ». Dès le début. Et elle exige, ici et maintenant, une présence réelle au monde des exclus, aux laissés pour compte de la société. Elle se fait contestataire, dérangeante pour l’ordre établi ; et c’est à ce prix qu’elle peut « apporte[r] la libération à un monde aliéné[15] ».

Jürgen Moltmann fera comprendre la fonction représentative de la Croix du Christ « pour nous » en montrant que le Ressuscité fait venir le règne de Dieu dans un «présent sans Dieu », car explique-t-il, « il anticipe la venue de la justice de Dieu au milieu de l’injustice humaine… [16]». Exactement dans la même ligne, Christian Duquoc dans Messianisme de Jésus et discrétion de Dieu, montre que c’est en se laissant exclure que le Christ prend la notion de pouvoir a contrario pour l’inscrire dans l’ordre de la Promesse et annoncer « la nécessité d’une société autre».

Sur la croix, le Fils, tel l’agneau immolé pour la Pâque, accepte cet ultime sacrifice qui guérira le monde du péché.

Mais ne nous trompons pas : Dieu ne ressuscite pas Jésus pour le récompenser d’avoir accompli son devoir. Pas de théologie de la rétribution. Dieu ressuscite celui à travers lequel il a lui-même souffert et cela dans le but de faire entrer son règne dans le présent.

Mais alors quid du mal ?

Nous voyons tous les jours que Jésus n’est pas venu abolir le mal, il est toujours là ; d’une certaine façon, le mal est la condition de notre liberté. Et c’est parce qu’il ressortit à une problématique de la liberté que Paul Ricœur explique « qu’on peut en être responsable, le prendre sur soi, en faire l’aveu et le combattre.[17] »

Donc si Jésus ne vient pas anéantir le mal, il vient nous libérer de ses conséquences, autrement dit il vient se donner pour nous, c’est-à-dire nous sauver. Mais nous avons, nous aussi, à agir en retour de son amour toujours déjà donné. Voir en Annexe 3/1 ci-dessous la prière d’Etty Hillesum.

Anne va évoquer longuement ce thème du don et du pardon, qui nous rejoint au plus profond de nous, là où notre propre conscience ne saurait nous absoudre, ou encore dans ce tréfonds de nous, où nous n’avons même plus conscience de faire le mal et où il faut malgré tout que parvienne l’amour pour nous absoudre

Dans son Traité fondamental de la foi, Karl Rahner explique que Dieu fait don de lui-même par amour[18]. Il postule une auto communication de Dieu, qui concerne absolument tous les humains et précise aussitôt que « [le] caractère surnaturel et gratuit de l’auto communication de Dieu n’est pas menacé ou mis en question par le fait que cette auto communication est accordée à tout homme[19].»

Cependant Thomas d’Aquin nous a mis en garde : cette capacité à accueillir la grâce réclame aussi l’action de l’homme : « Le don de Dieu ne suffit pas, il faut également le vouloir. ». Déjà Augustin disait « C’est sans toi que Dieu t’a fait. Tu n’as donné le moindre consentement à cet acte. Comment y aurais-tu consenti alors que tu n’existais pas ? Oui Dieu t’a fait sans toi, mais il ne te justifie que si tu le veux. » (Sermon 169).

Il faut enfin croire avec Hans Urs von Balthasar et Édith Stein qu’un refus définitif de l’amour de Dieu est « infiniment improbable ». Pour le théologien suisse, le Christ par sa mort s’est substitué à tout homme, y compris le plus pécheur. Et son acte de rédemption serait donc inefficace si un seul en était exclu.

Mais nous avons dit également au début que la croix pouvait être perçue comme le trône de la royauté du Christ. C’est le choix opéré par Jean qui insiste sur la transformation de Jésus, sa « montée » pour accéder à une vie cachée en Dieu. C’est aussi la suite du chemin que nous avons entamé avec les versets 6 et 7 du chapitre 2 de l’épître aux Philippiens, qui disaient l’humiliation sur une croix. Car tout ne se termine heureusement pas là ; Paul poursuit : « Aussi Dieu l’a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom, (…), et que toute langue proclame, de Jésus Christ, qu’il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » (Ph 2,8-11).

Par conséquent la christologie s’articule en deux temps qui se chevauchent. « C’est d’abord le temps de l’anéantissement (kénose), c’est-à-dire la soumission obéissante du Fils à toutes les limites et à tous les risques de la condition humaine ; c’est ensuite le temps de la gloire révélant la toute-puissance de Dieu. Dieu est d’abord caché en l’homme ; l’homme est ensuite caché en Dieu. Mais la toute-puissance se révélait déjà dans la toute-faiblesse aimante du crucifié ; et la toute-faiblesse est éternellement assumée dans la toute-puissance.[20] » Au bout du compte, par sa résurrection, Jésus est rendu à la vie. C’est la victoire définitive de la vie sur la mort. Et l’Évangile nous dit que cette victoire est « pour nous ».

Tout cela signifie qu’au-delà de la croix, la résurrection de Jésus est la promesse de la nôtre. Comme l’écrit B. Sesboüé dans Croire : « Sa destinée sera la nôtre. Elle nous dit que l’ordre universel de la mort est déjà vaincu en celui qui prend la tête de l’humanité pour la conduire vers la Résurrection de la fin des temps.[21] »

Mais ce sujet sera celui de notre prochaine séquence.

*****

ANNEXE 3/1 : La prière d’Etty Hillesum

in Etty HILLESUM, Une vie bouleversée. Journal 1941-1 943, traduit du néerlandais par Philippe Noble, suivi des Lettres de Westerbork, Paris, Seuil, 1995, p. 175-176.

Etty Hillesum est une femme juive exterminée à Auschwitz en 1943. Refusant de fuir devant l’horreur du drame, elle fut internée puis déportée avec toute sa famille. Un an avant elle écrivit cette prière :

«Ce sont des temps d’effroi, mon Dieu. Cette nuit pour la première fois, je suis restée éveillée dans le noir, les yeux brûlants, des images de souffrance humaine défilant sans arrêt devant moi. Je vais te promettre une chose, mon Dieu, oh, une broutille : je me garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, les angoisses que m’inspire l’avenir; mais cela demande un certain entraînement. Pour l’instant, à chaque jour suffit sa peine. Je vais t’aider, mon Dieu, à ne pas t’éteindre en moi, mais je ne puis rien garantir d’avance. Une chose cependant m’apparaît de plus en plus claire : ce n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t’aider et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes. C’est tout ce qu’il nous est possible de sauver en cette époque et c’est aussi la seule chose qui compte un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. Oui, mon Dieu, tu sembles assez peu capable de modifier une situation finalement indissociable de cette vie. Je ne t’en demande pas compte, c’est à toi au contraire de nous appeler à rendre des comptes, un jour. Il m’apparaît de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à nous de t’aider et de défendre jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous. Il y a des gens – le croirait-on? – qui au dernier moment tâchent à mettre en lieu sûr des aspirateurs, des fourchettes et des cuillers en argent, au lieu de te protéger toi, mon Dieu. Et il y a des gens qui cherchent à protéger leur propre corps, qui pourtant n’est plus que le réceptacle de mille angoisses et de mille haines. Ils disent: « Moi, je ne tomberai jamais sous leurs griffes!» Ils oublient qu’on n’est jamais sous les griffes de personne tant qu’on est dans tes bras. Cette conversation avec toi, mon Dieu, commence à me redonner un peu de calme. J’en aurai beaucoup d’autres avec toi dans un avenir proche, t’empêchant ainsi de me fuir. Tu connaîtras sans doute aussi des moments de disette en moi, mon Dieu, où ma confiance ne te nourrira plus aussi richement, mais crois-moi, je continuerai à œuvrer pour toi, je te resterai fidèle et ne te chasserai pas de mon enclos.»

Cette prière montre comment Dieu a besoin de nous pour exercer sa providence. Bien plus, souligne le théologien Adolphe Gesché, Dieu « ne pourra être tout à fait tout-puissant, bon, juste, sauveur vis-à-vis de tel homme, que si, à tel moment et dans telle circonstance, je suis bon et juste pour cet homme, exerce en quelque sorte à son égard la puissance de salut dont Dieu m’a fait le commandement.»

*****

2/ Anne Soupa

2/ Anne Soupa

« Vivre la Pâque » Séquence 3 : « Fallait-il que Jésus meure ? »

Je propose de comprendre la mort de Jésus comme le signe du don. Bientôt, Jésus sera arrêté, en quittant le Mont des Oliviers. Mais juste avant, il livre son testament, en deux rencontres décisives avec ses disciples.  Ces deux moments disent le pourquoi de la croix Le premier est l’institution de la Cène (Lc 22, 19-20 ; et // Mt 26, 26-28 ; Mc 14, 22-24). Le second est le Lavement des pieds (Jean 13, 1-16). L’une comme l’autre dessinent la limite supérieure du don : il peut aller « jusque-là », jusqu’à cet acte suprême de privation de soi. Au-delà de la vie, il n’y a rien… La croix est donc le signe du don total.

Ces deux moments disent le pourquoi de la croix Le premier est l’institution de la Cène (Lc 22, 19-20 ; et // Mt 26, 26-28 ; Mc 14, 22-24). Le second est le Lavement des pieds (Jean 13, 1-16). L’une comme l’autre dessinent la limite supérieure du don : il peut aller « jusque-là », jusqu’à cet acte suprême de privation de soi. Au-delà de la vie, il n’y a rien… La croix est donc le signe du don total.

Chez Jean, à la différence des synoptiques, c’est le service qui est exalté, en lieu et place de la Cène, par le récit du Lavement des pieds. Le service, c’est se mettre à genoux devant l’autre. Sylvaine vous a clairement montré que l’abaissement jusqu’à la limite inférieure de l’humanité, n’est pas une option facultative : il la fait. Le service, c’est toujours un don de soi, qui, le plus souvent, coûte.

Jean place bien le service sous la coupe de l’amour : « Ayant aimé les siens, Jésus les aima jusqu’au bout ». Et d’un amour qui engage aussi jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au don de sa vie. Le serviteur est mis en croix. Que ce soit par la Cène ou par le Lavement des pieds, c’est le don qui explique la croix.

Jean place bien le service sous la coupe de l’amour : « Ayant aimé les siens, Jésus les aima jusqu’au bout ». Et d’un amour qui engage aussi jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au don de sa vie. Le serviteur est mis en croix. Que ce soit par la Cène ou par le Lavement des pieds, c’est le don qui explique la croix.

–Jésus donne en toute liberté. « Ma vie, nul ne me la prend » (Jn 10, 18). « C’est pour cela que le Père m’aime, parce que je dépose ma vie, pour la reprendre. Personne ne me l’enlève ; mais je la dépose de moi-même. J’ai le pouvoir de la déposer et de la reprendre ; tel est le commandement que j’ai reçu de mon Père » (Jn 10, 17-18). « Pour la reprendre » (« pour ensuite la recevoir à nouveau », dit la TOB). La vie promise est en tension avec la vie donnée. Elle est même attractive, elle est promesse, elle est communion avec le Père. Le don, chez Jésus, est un acte de pleine liberté, venu des profondeurs de l’amour partagé avec le Père.

–Ce don n’a pas attendu la croix pour être en pleine lumière.

Simplement, la croix comme don récapitule une vie déjà donnée au quotidien. Cette vie a été annoncée à la synagogue de Nazareth (Lc 4, 16-30) : les aveugles voient, les prisonniers sont libérés, les malades guéris, les exclus réintégrés… Quand Jésus enseigne, guérit, réintègre les exclus, il donne à profusion, son temps, ses forces. Avec la femme hémorroïsse, il se plaint que ses forces sont sorties de lui (Mc 5, 30) . Là, même sans le savoir, Jésus a donné et n’a pas cherché à reprendre. N’oublions pas que c’est l’ensemble de ces dons successifs qui a conduit Jésus à la croix. Le bien est devenu insupportable à certains. Une méditation devant la croix exige cette récapitulation de toute la vie donnée de Jésus, afin de remettre l’être humain debout et faire reculer les exclusions.

–D’où vient la capacité de donner ?

Interrogeons-nous sur notre capacité à donner, D’où vient-elle ? Quand nous donnons avec la conscience de donner, nous pensons que nous donnons du plus profond de nous-même. Mais nous ne donnons jamais que ce que nous avons reçu. Il faut, en amont du don, un modèle, un appui, un étayage. Pour Jésus, comme pour tout être humain, la question se pose : D’où vient que nous puissions donner ? De l’amour, seule énergie capable de faire de nous des êtres relationnels. De transformer un être, vivant mais encore pulsionnel, encore enrobé d’une gangue animale, certes donnée par Dieu, respectable, nécessaire, déjà humaine, mais non encore accomplie dans son humanité, en un être mû par le désir de la rencontre.

Pour Jésus, il n’en n’a pas été autrement. Ce don que Jésus fait de sa vie est le fruit de l’amour. Quel amour ? L’amour reçu du Père et donné « aux siens », selon ce que dit Jean. C’est clairement dit dans l’exemple cité ci-dessus : « C’est pour cela que le Père m’aime, parce que je dépose ma vie », et c’est repris en de multiples occurrences. Jésus dit clairement : « nous nous aimons ».

Je voudrais marquer un temps d’arrêt sur cet amour entre le Père et le Fils. Fondamental. Mais qui nous est à la fois avoué et caché. Nous le devinons infini, à la mesure de leur divinité, mais nous restons à la porte. Comme il en est pour des amants, dont la porte reste fermée. Nous sommes, mutatis mutandis, devant la scène primitive interdite de Freud. Nous ne verrons jamais l’amour de nos parents, d’une part parce que nous en sommes les héritiers, donc nous venons après, mais aussi car c’est un lieu tenu secret, un lieu qui est leur bien propre. Mais de ce secret, doit s’échapper un puissant parfum d’amour, car c’est de cela que nous devons pouvoir vivre. Nous vivons d’un secret. De ce secret, nous avons d’abord reçu la vie, et une éducation aimante qui doit nous permettre de donner, plus tard, ce que nous avons reçu.

Ceci posé, nous pouvons passer cet amour au crible de ce que nous apprennent nos chercheurs actuels en sciences sociales, qui ont élaboré le concept du don-contre don. Cette réalité anthropologique a été étudiée il y a déjà fort longtemps, par l’anthropologue Marcel Mauss dans son livre L’Essai sur le don (1924). Nous en avons un exemple magnifique dans le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, qui prouve combien Jésus savait le manier : « Donne-moi à boire, dit Jésus en abordant la Samaritaine, qui répond du tac au tac : « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? », jusqu’à ce que Jésus ouvre l’escarcelle du Bon Dieu : « Si tu savais le don de Dieu, c’est toi qui l’aurais prié et il t’aurait donné de l’eau vive ». Jn 4, 7.9.10). Par un don mineur, (l’eau du puits ; encore que… Jésus a-t-il bue ?), qui suscite un contre don, l’obligé (Jésus) donne à la femme mille fois plus, une eau de vie éternelle. Voilà comment un petit don a généré un grand contre don, totalement inespéré.

Ceci posé, nous pouvons passer cet amour au crible de ce que nous apprennent nos chercheurs actuels en sciences sociales, qui ont élaboré le concept du don-contre don. Cette réalité anthropologique a été étudiée il y a déjà fort longtemps, par l’anthropologue Marcel Mauss dans son livre L’Essai sur le don (1924). Nous en avons un exemple magnifique dans le dialogue entre Jésus et la Samaritaine, qui prouve combien Jésus savait le manier : « Donne-moi à boire, dit Jésus en abordant la Samaritaine, qui répond du tac au tac : « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? », jusqu’à ce que Jésus ouvre l’escarcelle du Bon Dieu : « Si tu savais le don de Dieu, c’est toi qui l’aurais prié et il t’aurait donné de l’eau vive ». Jn 4, 7.9.10). Par un don mineur, (l’eau du puits ; encore que… Jésus a-t-il bue ?), qui suscite un contre don, l’obligé (Jésus) donne à la femme mille fois plus, une eau de vie éternelle. Voilà comment un petit don a généré un grand contre don, totalement inespéré.

Dans la palette des relations sociales, le don suivi d’un retour (contre don), discrétionnaire, mais symboliquement essentiel, s’oppose au modèle du contrat, basé sur un « donnant-donnant » tarifé. Si le contrat est limité et bien défini, le don-contre don, lui, est un système d’échanges plus vaste. Sa vertu majeure est de créer du lien social. C’est pour cela qu’aujourd’hui, dans nos sociétés dominées par le donnant-donnant, mais où le lien social est fragilisé, on réfléchit à nouveau sur l’opportunité de recréer des échanges qui obéiraient au système du don-contre don. Et, souvenons-nous des discordes entre Samaritains et Judéens. Il était donc essentiel de commencer par recréer du lien social. La parole de Jésus n’aurait pas été entendue si celui-ci n’avait pas eu soif.

Pour en revenir à ce que nous savons de la vie de Jésus et à la question de savoir pourquoi il donne sa vie, il reçoit comme contre don c’est-à-dire comme cadeau, la libération de ceux et celles qu’il a rencontrés, sauvés, rendus à une vie pleine, une vie qui intègre la foi comme constituante de l’être humain. En libérant, Jésus humanise. Il remet du monde sous le grand manteau de l’humanité (autre effet de la kénose). En somme, il accomplit l’humain en chacun. Ce contre don se poursuit dans l’histoire. Jésus a continué de libérer, de sauver. Il le fait chaque jour. Et celui qui écoute la demande de « faire mémoire », en donnant, il s’humanise et participe à ce contre don. A Pâques, nous prenons acte, nous récapitulons qui nous sommes devenus avec lui, par lui et en lui, nous en rendons grâce, et nous le prions de poursuivre en nous cette œuvre d’humanisation. Si nous acceptons d’entrer dans le schéma que je vous propose, il faut savoir qu’il engage : à chaque Pâques, nous confirmons que Jésus a donné sa vie et que nous la recevons de lui. Nous sommes des acteurs de la Passion, en acceptant de recevoir ce don qui a été accompli « pour nous ». //

–Il n’y a pas de vie sans don. Le don, dans nos vies humaines, est permanent et il nous accomplit, c’est-à-dire qu’il nous humanise. Jésus lors de la Cène, nous le demande : « Faites-ceci en mémoire de moi ». Sans don, nous ne serions pas en vie. Comme je viens de le rappeler, le don par amour, par désir de la vie pour autrui, est au fondement de la vie.

Si on me demandait : « Qu’est-ce qu’un être humain ? », je dirais : « C’est celui qui peut dire : « Ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez ceci en mémoire de moi » (Lc 22, 19).

Cette phrase semble réservée au prêtre, lors de l’eucharistie. Mais je voudrais que nous nous la réapproprions. Ce n’est pas par bravade, cela découle simplement du fait que toutes les paroles de Jésus et, plus largement, toutes les paroles des Écritures sont à notre disposition pour nous « édifier », nous construire. Et cette parole, nous la vivons tous les jours, à « notre mesure », c’est-à-dire loin des extrêmes que la croix met en lumière. Prends mon tout petit à naître, ce corps de mère que j’ai livré pour toi… prends disent ceux qui s’aiment, mon corps qui est pour toi ; prenez, mes élèves, mes administrés, mes clients, mes patients, le temps, la patience, la compétence que je vous donne ; prenez mes enfants, le renoncement aux rêves que j’avais pour vous ; prends mon ami-e, l’oreille que je prête à ta plainte. La liste serait longue !

Devant une telle transposition, on est émerveillé. Jésus donne, et nous donnons, à notre mesure. Pâques épouse vraiment le mouvement de nos vies ; la croix n’est pas une construction idéologique ou dogmatique, elle est le cœur de ce qui nous fait vivre, Elle est cet arbre de vie que vante la mosaïque de Saint Clément, à Rome. C’est tellement évident qu’on se demande pourquoi vient juste après la consigne de manger. Manger, c’est faire passer par le corps, qui doit « profiter » de la nourriture. Mais c’est aussi un mécanisme psychologique puissant, qui s’appelle l’introjection. Quand vous demandez à un petit enfant d’aller au bain, il commence par refuser. Quinze minutes après, c’est lui qui va se diriger vers la salle de bains. Et il va dire à son jeune frère de se déshabiller. La consigne est introjetée. Il a assimilé, fait sienne la consigne Notre identité se construit ainsi, par agrégats successifs de consignes introjetées.

Je pourrais en dire autant du service. Il nous humanise parce qu’il nous relie aux autres. Une question est importante : faisons-nous en sorte que ce service soit un plaisir, ou reste un plaisir, malgré ce qu’il nous coûte. Cela veut dire : faisons-nous en sorte que la joie de la relation, du bienfait fourni soit la plus forte ? Notre société est de manière inimaginable hier, une société de services. Cela force souvent l’admiration. Je me demande même si, avec le recul des idéaux de la Nation de la République, ce n’est pas le service mutuel qui est devenu le ciment de notre vivre ensemble.

Mais il n’y a pas non plus de société sans don. Si nous n’acceptions pas de donner, dans une famille, dans une nation, nous nous entretuerions pour garder ce que nous croyons posséder. Il ne peut en résulter que la guerre. Le tout petit comprend cela avec le jeu de ballon. S’il garde le ballon entre ses mains, il ne peut pas jouer. Si nous «captons » l’eau du fleuve qui coule chez nous en privant les pays en aval de l’eau qui jusque -là arrosait leurs champs, nous déclencherons une guerre. A contrario de ce que je viens de dire sur les services, l’idée de donner est aujourd’hui suspectée. Prenons garde, aujourd’hui, à la marchandisation de tout. Je voudrais citer ici ce que j’ai entendu au 20h de la 1. Une personne, anonyme, a fait un don de 40000 € à l’État. Le journaliste l’a gentiment tourné en dérision : c’est beaucoup pour un particulier, mais c’est une goutte d’eau dans le déficit public. Donc, à quoi bon ? Sous-entendu : vous ne satisferez pas votre désir de puissance avec ça ; alors, à quoi bon ? La conscience du pouvoir constructif du don a disparu. Cela se voit déjà dans l’incompréhension qui entoure la fête de Pâques : comme on n’accepte plus le don (et le contre don qui va avec), on invoque des « satisfactions compensatoires » et on dit que Jésus était obnubilé par la souffrance, donc masochiste.

Pourquoi refuser le don ?

J’en viens maintenant à la question d’entre les questions : si nous connaissons la recette pour bien vivre, pourquoi ne parvenons-nous pas à construire des sociétés fondées sur le don ? Jésus donnait sans compter, et il en est mort. Voilà que la belle construction tombe. Vraiment, cette histoire n’est pas très glorieuse. Pourquoi ? Il nous faut retourner aux évangiles pour trouver des indices. Jésus a été condamné par les grands-prêtres, les scribes, les anciens, tout le personnel politique juif, tardivement soutenu par Pilate, expression du pouvoir romain.

Commençons par débusquer les fausses pistes. L’une d’elles est criminelle, et nous autres, catholiques, nous sommes pourtant engouffrés dedans : elle est d’avoir chargé le peuple juif. L’évangéliste Jean est, avec de bonnes raisons, soupçonné d’y avoir contribué. Retenons fermement, comme un théorème appris par cœur : ceux qu’il appelle « les Juifs » sont en réalité les chefs juifs, les décideurs, ce qui n’est pas du tout pareil. Et Jésus qui était juif et n’a jamais connu rien d’autre que le petit territoire de Palestine, voyait dans ces chefs, non pas des Juifs, puisque tout le monde autour de lui était juif, mais des hommes de pouvoir, tout simplement. Quand nous réfléchissons sur le mystère de la croix, nous devons remonter jusque-là et non nous arrêter en route, ni en en rendant coupables les juifs du 1er siècle ni, crime inimaginable, en en rendant coupables les Juifs de tous les temps. Devant la croix, il faut faire parler sa raison, pas ses affects les plus primaires.

Qui a voulu la mort de Jésus ?

Tout au long des évangiles, on voit souvent Jésus aux prises avec les pharisiens, à qui il reproche de faire peser de lourdes charges sur les épaules des gens. Ainsi, dit-il : « Vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter et vous-mêmes ne touchez pas à ces fardeaux d’un seul de vos doigts » (Lc 11, 46). En parlant des scribes : « Ils dévorent les biens des veuves » (Lc 20, 47).

« Malheur à vous parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, et ce sont vos pères qui les ont tués » (Lc 11, 47). Relisons Luc 11, 37-53.

Mais si nous nous concentrons sur le procès, qui se déroule devant les chefs sadducéens, donc les fonctionnaires du Temple, les lévites, nous constatons que le motif de condamnation, c’est le blasphème (Mt 26, 65), c’est-à-dire l’insulte contre Dieu. Faute punie de mort. On lit chez Jean : « Ce n’est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème et parce que toi, n’était qu’un homme, tu te fais Dieu » (Jn 10, 33). Et Jésus répond : « Croyez au moins en mes œuvres ». Demande éthique pour nous aussi.

Ce que je retiens, de manière très synthétique, trop, certainement, c’est que Sadducéens, pharisiens, légistes, scribes, ces quatre corps sociaux sont tous des gens de pouvoir. Derrière ces cohortes qui veulent protéger Dieu et la loi, se cachent de petits arrangements générateurs d’un pouvoir sur leurs frères et sœurs : impôts, sacrifice d’animaux, règles multiples. Se placer en défenseur de la dignité divine, soit, mais le risque d’instrumentaliser Dieu est considérable. C’est exactement l’inverse de Jésus, qui demandait que l’on voie les œuvres.

J’en viens alors à quelques réflexions plus larges, autant de questions pour nous tous. D’où vient que l’autre devienne un appât, une proie ? D’où vient le besoin de dominer ? La question se diffracte en de nombreuses hypothèses. Par exemple : L’homme dominateur a soif de vengeance car autrefois, il a été humilié. Son identité a été blessée, il veut la reconstruire, en mettant l’autre à sa merci. Au sens propre, il le met à sa botte, sous sa chaussure. Ou bien : L’homme dominateur se sent abandonné, il a peur de manquer, et cette peur le pousse à vouloir posséder. Qui ? Tout autre, le peuple voisin, ou celui qui partage ma maison. Alors, troisième hypothèse, serait-ce au sein des relations homme-femme que les choses se dérèglent ? N’est-il pas étrange que les rois se soient constitués des harems de femmes ? Que les Romains en manque de femmes aient rapté les Sabines, les épouses de leurs voisins ? J’en viens, Messieurs, à une question troublante : le désir masculin serait-il un désir d’emprise, de possession ? Serait-ce un dérèglement de testostérone qui pousserait à l’emprise sur autrui ? Mais aussi, Mesdames, seraient-ce que les mères sont trop toutes puissantes, trop possessives envers leurs fils ? Serait-ce donc la réminiscence angoissante du pouvoir maternel qui pousserait les fils à vouloir dominer ?

Quoi qu’il en soit, Jésus, loin d’envier ces rois de la terre, porte sur eux un jugement terrible : « Vous êtes comme les tombeaux que rien ne signale, et sur lesquels on marche sans le savoir. » (Lc 11, 44).

« Il fallait »

Les évangiles ne vont pas investiguer dans toutes ces questions. Mais Jésus a une formule qu’il répète comme un refrain dans les 3 évangiles synoptiques. C’est elle qui a donné son titre à notre soirée. Oui, « il fallait » dit Jésus, à maintes reprises. La formule est même mise en scène de façon insistante, à la façon d’un jeu de piste censé alerter le lecteur. Son annonce première est en Luc 9, 22, ce chapitre 9 qui marque la bascule entre la prédication heureuse et la prédication refusée. Elle revient ensuite à plusieurs reprises (Lc 9, 44 ; 12, 50 ; 17, 25 ; 18, 31-33 ; rappelé en 24, 7 ; et // en Mt 16, 21 ; 17, 22-23 ; 20, 17-19 ; Mc 8, 32 ; 9, 31 ; 10, 33.). La voici, en Luc. Jésus dit : « Le Fils de l’Homme doit souffrir beaucoup, être rejeté, par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué ; et le troisième jour, ressusciter ». Chez Pierre, la formule suscite même une réaction violente, au point que Jésus devra lui dire « Passe derrière moi, Satan ! » (Mt 16, 22).

Mais c’est Jésus lui-même qui, seulement après la résurrection (Lc 24, 25-27), en donne la clé : « ‘O cœurs sans intelligence, lents à croire à tout ce qu’ont annoncé les prophètes ! Ne fallait-il pas que le Christ endurât ces souffrances pour entrer dans sa gloire ?’ Et, commençant par Moïse et parcourant les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait ».

Allons donc ouvrir les Écritures. Comment celles-ci annoncent-elles Jésus ? D’une part, parce que Jésus s’est considéré lui-même comme un prophète, ainsi que l’a montré le bibliste Hugues Cousin dans un livre déjà ancien, mais qui avait fait pas mal de bruit : Le Prophète assassiné (1979).

Et les prophètes, cette spécialité d’Israël, finissent mal. Le prophète dérange, il est radical et castrateur, car il débusque les petits intérêts et il défend les causes difficiles, celle des petits comme celle de Dieu, abusivement manipulé par les corps dominants. Aussi, la plupart meurent de mort violente, sous les jets de pierres, comme ce sera le cas avec Étienne, au début du Livre des Actes. « Il n’y a de bon prophète que mort », dit-on souvent.

Un détour par le serviteur souffrant

Mais c’est surtout avec un autre personnage que les évangélistes ont construit des correspondances : celui qu’on a appelé le Serviteur souffrant. Il en est question dans quatre poèmes du Second Isaïe, Les Chants du serviteur (Is 42, 1-4 ; 49, 1-6 ; 50, 4-9 ; 52, 13_53, 12). Le 4e surtout entretient des harmoniques profondes avec Jésus en procès : « Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu’un devant qui on se voile la face, méprisé, nous n’en faisons aucun cas. Or, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé, Et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. (…) Maltraité, il s’humiliait, il n’ouvrait pas la bouche, comme l’agneau qui se laisse mener à l’abattoir ».

Qui est ce serviteur ? Les interprétations diffèrent : un prophète de l’histoire d’Israël, anonymisé pour dénoncer la maltraitance récurrente envers les prophètes ? Ou une figure collective d’Israël, maltraité par les envahisseurs étrangers, comme Babylone ? Très subtilement, la comparaison fait de Jésus la victime expiatoire du mal humain. Nul ne peut le nier. Oui, que ce soit par le don ou par la kénose, le mal est au cœur de ce qui se joue pendant la Passion. En effet, la kénose se justifie parce que le mal domine, et le don, visiblement, ne suffit pas à instaurer une société juste. De quelque côté que nous nous tournions, le mal reste présent.

Le pardon

Mais Jésus dépasse, invalide presque cette figure du serviteur souffrant, tant il apporte une vraie issue à cet envahissement par la souffrance. Oui, Jésus accepte de prendre le mal sur lui. Certes, il aurait pu fuir, passer de l’autre côté du Jourdain, hors d’Israël. Il ne l’a pas fait. Et lors de son arrestation, il ne refuse pas ce qui arrive. Mais il ne se complait pas dans le mal, ce qui ne se voit pas nettement dans les textes du Serviteur souffrant. Il dépasse le mal en donnant son pardon. C’est clairement dit en Luc : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu’ils font » (Lc 23, 34). Le mal reste le mal, objet infini de réflexions, d’apports philosophiques ou, aujourd’hui, aussi psychologiques. Mais Jésus en offre une praxis : il nous invite à une attitude éthique, d’un dynamisme extraordinaire : subir, certes, quand on ne peut faire autrement, mais passer outre par un geste salvateur, celui du pardon. Par-don, vous voyez que nous sommes au cœur du sujet qui nous occupe. « Soixante-dix-sept fois sept fois », dit Jésus à Pierre (Mt 18, 21-22). Le pardon est au cœur de la vie relationnelle. Il remet du mouvement dans une situation bloquée, il déculpabilise, il rétablit l’autre comme acteur relationnel, il ouvre un avenir.

Au terme de ces réflexions sur une question toujours ouverte, je rappelle le souci de Jésus parlant avec Nicodème : lui faire comprendre qu’il pouvait renaître.  Connaissant Jean, où se trouve ce récit, nous savons que cette naissance advient par la croix, cette « glorification » du Christ. Regardons donc ensemble l’arbre de vie de la mosaïque de saint Clément, à Rome : il dit que dans la mise à mort de Jésus, sur cet arbre de douleur, il y a déjà promesse de résurrection, parce que la vie, la vie personnelle et la vie sociale viennent de l’abaissement qui réunit l’humanité et du don. L’arbre de mort devient l’arbre de vie. Le message est pour chacun de nous, afin que nous comprenions la croix, mais aussi que nous sachions conduire nos vies.

Connaissant Jean, où se trouve ce récit, nous savons que cette naissance advient par la croix, cette « glorification » du Christ. Regardons donc ensemble l’arbre de vie de la mosaïque de saint Clément, à Rome : il dit que dans la mise à mort de Jésus, sur cet arbre de douleur, il y a déjà promesse de résurrection, parce que la vie, la vie personnelle et la vie sociale viennent de l’abaissement qui réunit l’humanité et du don. L’arbre de mort devient l’arbre de vie. Le message est pour chacun de nous, afin que nous comprenions la croix, mais aussi que nous sachions conduire nos vies.

*****

[1] Notons que le terme de Passion n’est jamais employé dans le NT, mais seulement sa forme verbale comme en Mc 8,31 : « Le Fils de l’homme doit beaucoup souffrir », ou en 1P 2,21 : « car le Christ aussi a souffert pour vous »

[2] Jean Zumstein, Sur les traces de Jésus, Genève, Labor et fides, 2021.

[3] Voir Jean Zumstein, Sur les traces de Jésus, Genève, Labor et fides, 2021, p.61.

[4] Jean Zumstein, Sur les traces de Jésus, Genève, Labor et fides, 2021, p.65.

[5] Jürgen Moltmann, Le Dieu crucifié, La croix du Christ, fondement et critique de la théologie chrétienne, Traduit de l’allemand par B. Fraigneau-Julien, (Cogitatio fidei 80), Paris, Cerf, 1974, éd 1978, 388p., p.7.

[6] Pierre-Alban Gutkin-Guinfolleau, le 03/02/2021 https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/comment-devenir-vertueux-avec-jankelevitch-24-lhumilite-une-cure-damaigrissement-moral-0.

[7] Yves Congar, cité par B. Sesboüé dans Croire p 296

[8] Charles Baudelaire, Œuvres complètes Paris, Seuil, 1968, Les fleurs du mal, Bénédiction : « … Soyez béni, mon Dieu, qui donnez la souffrance Comme un divin remède à nos impuretés… », p. 44.

[9] Pierre Gire, « Douleur et philosophie », in C. Perrotin– M. Demaison, La douleur et la souffrance, p. 73.

[10] Bertrand Vergély, Études, N° 378, (Juin 1993), p. 783-784.

[11] Jürgen Moltmann, Le Dieu crucifié, op. cit., p. 235.

[12] Bossuet, Œuvres oratoires de Bossuet, t. III, Carême des Minimes pour le Vendredi saint, Paris, Hachette, 1962.

[13] Hans Urs von Balthasar, la Dramatique divine, t. IV, Le Dénouement, Lessius, 1996, p. 24.

[14] Jürgen Moltmann, Le Dieu crucifié, op. cit., p 59.

[15] Jürgen Moltmann, Le Dieu crucifié, op. cit., p 50.

[16] Jürgen Moltmann, Le Dieu crucifié, op. cit., p 212

[17] Paul Ricœur, Le mal. Un défi à la philosophie et à la théologie, Genève, Labor et fides 3e éd., 2004, p.13.

[18] K. Rahner, Traité fondamental de la foi, Paris, [1976], le Centurion, éd. 1983, p. 147.

[19] K. Rahner, Traité fondamental de la foi, p. 151-152.

[20] B. Sesboüé, Jésus-Christ dans la Tradition de l’Église. Pour une actualisation de la christologie d Chalcédoine, Paris, Desclée, 1982, p.180.

[21] Bernard Sesboüé, Croire. Invitation à la foi catholique pour les femmes et les hommes du XXIe siècle, Paris, Droguet et Ardant, 1999, p.324.

Merci d’avoir mis en mots, structuré, formulé mon propre questionnement et ma part d’intuition sur ce qui est le coeur même de notre foi.Merci d’aller plus loin que le dolorisme miserabiliste ou les formules traditionnelles pour une comprehension profonde qui nous fasse entrer dans le dessein de Dieu .

don et pardon

don, (le, ajout de ma « diagonale »), par

– par le pardon le don parle

– le pardon parle par le don

– le pardon par don

– le don par le pardon … et ce que vous ajouterez !